18. Про то как явановцы до цели добрались

22 сентября 2015 -

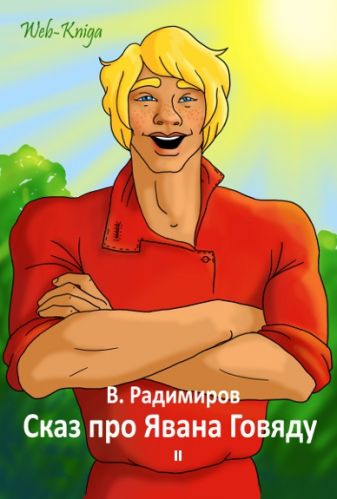

Владимир Радимиров

- Они живые. гл. 3

- Наследница Короны-1. Неугодная (Анонс)

- Код жизни. Изменить все

- Код жизни. Изменить все

- Гамаюнов оберег ( глава 9 - 11 )

- Наследница Короны-1. Неугодная (2 глава)

- Глава 73 Срыв перговоров

- Глава 74 Две стороны.

- Наследница Короны-1. Неугодная (1 глава)

- Глава 88 Мастер Строугроса

- Глава 89 Против воли.

- Глава 90 Правила своего мира

- Химеры Хар-Батора

- Глава 101 Вторая карта

- Глава 102 Наверстать упущенное

- Глава 104 Разочарование, понимание, надежда.

- Глава 99 Выходя из сна.

- Глава 100 Страшные байки моряков.

- ПОСЛЕДНИЙ ЯЩЕР(2 редакция) Глава 28

- Морской царь Часть 1

- Антонио Сальери, придворный капельмейстер...

- НЕБЕСНАЯ АКАДЕМИЯ

- Именинники

- Трамвай

- Посещение

- Легенда белого замка

- Кровавый мустанг

- Ледяной мустанг

- Найтмары

- Солнечный заяц.

Рейтинг: 0

564 просмотра