Давид и Маша Бенуа

31 июля 2012 -

Владимир Степанищев

Обыкновенному человеку нужно около четверти секунды, чтобы рука ответила на то, что видит глаз, мухе же достаточно тысячной доли той же секунды, чтобы подпрыгнуть и улететь, поэтому, без подручных средств муху вам не убить, даже пускай она и осенняя. Осень же теперь как раз скатилась к такому своему состоянию, которое можно было бы сравнить с сонной мухой, то есть, зима еще не наступила, но все листья давно опали, а небо выплакало всю свою грусть по навсегда ушедшему лету. Воздух был сух, прозрачен и звонок, небо напоминало запотевшее стекло, через которое мутной дежурной лампочкой еле пробивалось бледно-желтое ноябрьское солнце. Тихо и холодно.

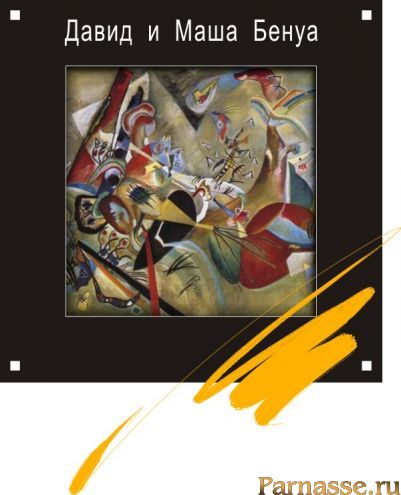

Но это там, за окном. Здесь же, в холостяцкой квартире отставного живописца Давида Бенуа (это не псевдоним, а так на самом деле его звали, хотя, к великому клану Бенуа его фамилия, кроме созвучия, не имела никакого отношения) было тепло от электрического камина (еще не начали топить), но холодно от тоскливого настроения ее владельца. М-да…. Нет ничего печальнее, чем когда к гордому имени «художник» приделывается приставка «отставной». Такой эпитет уместен в отношении какого-нибудь седого полковника или, скажем, подагрического бывшего председателя чего-либо, но художник, это не должность и не звание, художник, это состояние души, души вечной, ну, хотя бы до смерти ее обладателя. Душа в отставке, это, согласитесь, нонсенс. И…, тем не менее, так оно и было с моим Давидом. Отчасти, в том виноват был он сам. Выйдя из стен Мухинского училища, Давид вернулся в Москву триумфатором. В тогда еще Ленинграде, он был известен уже начиная с третьего курса, когда снял первый приз на конкурсе молодых художников. Манера письма его была, что называют, самобытна. Строгий критик, пожалуй, назвал бы ее эклектичной и даже беспринципной. Давид писал явно, с точки зрения построения композиции, в манере Кандинского, но сами средства, техника, напоминала если не Леонардо, то Дали. То есть, качество лессировок извиняло непонятность метафоричного его языка и, таким образом, он нравился и тем, кто разбирался в живописи авангарда, и тем, кто в ней ничерта не смыслил, но пыжился, как говориться, с ученым видом знатока, скрыть свою необразованность. Но, триумфатор в Питере, это не то же, что в Москве. К границам этого уникального в любых смыслах города, со всех концов необъятной, плодовитой на таланты России стекалось таких цезарей в день по нескольку десятков и Питер, при всех своих достоинствах и претензиях на вторую столицу, ценился здесь не выше Оренбурга, Перми или Саратова.

Как не рожают девять беременных женщин за месяц, так и стечение большого количества талантов в одном месте никак не влияет на общий уровень творчества этого места. Провинциальные гении становятся здесь в общую очередь с гениями московскими, пишут номерки на руке и дожидаются своего шанса. Иные пихаются локтями и даже бьют друг друга по сусалам, иные наблюдают за этой пошлой изнанкой высокой культуры с гордым презрением, но выход для всех один – его величество случай и их высочества денежные знаки. Можно еще кой-где лизнуть кому надо, но, поди, попади в то присутственное место, где такое сделать было бы удобно. Чтобы туда проникнуть, тоже нужны деньги. В общем, творческая Москва, это не конкурс талантов, здесь пробивается иное человеческое качество, более уместное на блошином рынке, но… такова серая действительность.

Однако всех спасла (по мне, так погубила) революция, записанная теперь в скрижали отечественной истории под именем «перестройка». Шлюзы были подняты, и наружу выплеснулась вся творческая изнанка русской натуры. На улицах и площадях, в подворотнях и даже, прости господи, в общественных туалетах можно было теперь купить произведение искусства на любой вкус. Гениям же и вовсе стало плохо, потому, что рядом с ними, грызя семечки и обогащая и без того богатый русский язык, стоял и инженер, и наладчик, и слесарь…. Выброшенные за ворота родных предприятий, они дружно взялись за кисти и краски. Самое же удивительное было в том, что их мазня шла на ура, тогда как истинные творения раскупались со скрипом. Давид долго сопротивлялся, но голод не тетка и… он начал писать то, что, как говорится, пипл хавает. Больно оказалось только в первый раз. Это очень даже (наверное) сродни дефлорации. Боль прошла, сменивши себя на удовольствие сытого желудка, приличной одежды, приветливого взгляда глупой, но красивой хохлушки…. Совесть, профессиональная этика, чувство собственного достоинства – величины постоянные и избавиться от них нельзя, но так уж устроен человек, что есть в его сознании то, что Юнг называл темным чуланом грязных секретов. Туда-то и упрятал Давид все эти бесценные вещи, которые всегда, во все времена так мешают уютному достатку.

Тем не менее вакханалия базарного искусства длилась недолго. Обыватель довольно быстро пресытился живописью, цены на полотна покатились вниз и скоро замерзли на нулевой отметке. Желудок снова стал нудно-разговорчив, одежда вышла из моды и обветшала, а милая хохлушка ушла к владельцу пивного ларька. Но самое страшное было даже не в этом. Как-то утром, вставши перед станком, Давид вдруг обнаружил, что… разучился писать. Нет-нет, техника, конечно, осталась, да только этюды его теперь были мертвы. В сущности, они были мертвы уже в зачатии. С тоскою взглянув на свою мазню, Давид вздохнул и достал из чулана стыдливо припрятанные свои ценности. Но в какой же пыли он их обнаружил!..

Давид с тоскою глядел на улицу через оконное стекло, по которому ленивыми перебежками разгуливала его муха Маша. Как случилось, что у нее даже было имя? Отчаявшись ее прихлопнуть, Давид, будучи если не философом, то все-таки человеком рассудительным, просто сменил взгляд на обстоятельства. К тому же, в последнее время, эта муха стала единственным живым существом, с которым он имел возможность общаться. Хохлушка – не последняя, кто от него отвернулся. У нищеты одна подруга – она сама. Творческое уединение окрыляет, но бесталанное одиночество сводит с ума. Человек начинает разговаривать вслух сам с собою (прямой симптом шизофрении), с растениями и даже с предметами неодушевленными…. Решив, что муха эта вовсе не враг ему, а скорее даже друг, он и дал ей одно из красивейших русских имен, Маша. Тот, кто ухаживал когда-либо за комнатными растениями, знает, что они очень даже отзываются на внимание и ласку, начинают чувствовать настроение хозяина, умеют и грустить и радоваться вместе с ним. Стоит ли говорить, что куда как более сложный биологический организм, такой, как, к примеру, муха, тем более обладает такой способностью. Давид перестал гонять Машу со стола и даже разрешал ей спокойно есть из его тарелки. Тягостными вечерами, глядя в имитацию огня своего электрического камина, Давид разговаривал с ней, предаваясь воспоминаниям юности или пиная позднейшее свое существование. Он каялся в том, что начав писать на потребу, он продал душу дьяволу и теперь расплачивается за сделку сполна.

Маша сидела на обшарпанном подлокотнике старинного кожаного кресла Давида и в сотый раз сочувственно слушала горький его рассказ. За креслом стоял этюдник с давно высохшей в камень палитрой и белым холстом, укорявшим художника белоснежной своей совестью настолько, что он боялся смотреть в его сторону. Вдруг Маша резко взлетела и села Давиду на нос. Чуть пощекотав его, дабы привлечь его внимание, она перелетела на правую его руку и стала отплясывать там какой-то странный танец. Давид сразу понял, что Маша пытается что-то сказать ему, но язык этих движений был ему непонятен. Исполнив несколько замысловатых восьмерок, Маша взмыла в воздух и перелетела на подрамник. Давид проводил ее взглядом и изумленно уставился на холст. Черная точка Маши стала вычерчивать там какие-то сложные линии и фигуры. Давид медленно поднялся и стал внимательно всматриваться в невидимый рисунок, постепенно воодушевляясь этой живой линией. Вдруг он схватил палитру, перевернул ее чистой стороной кверху, выдавил из тюбика сажи и, обмакнув в нее щетину №5, стал медленно следовать ею за Машей. Уже через пять минут Давид, весь в облаке запахов масла и разбавителя, забыв себя, «хлестал» холст кистями, будто боясь упустить это сошедшее с неба вдохновение, которого не испытывал, пожалуй, со студенческих лет. Рука не поспевала за полетом души его, Маша же сидела на левом верхнем углу подрамника и удовлетворенно потирала передними своими лапками. Три часа Давид пребывал словно в угаре. Он был совершенно пьян своим вдохновением, душа его, будто отделившись от тела, металась по комнате, кружила адским вихрем над холстом, увлекая в свой безумный полет и Машу. Наконец картина была закончена. Давид отошел от этюдника и придирчиво взглянул на творение. Взглянул и… обомлел. Беспредельной, неподдающейся описанию радостью наполнилось его сердце. «Оно вернулось, вернулось!» - восторженно прошептал он, но тут же и нахмурился. – «Но чего-то не хватает…». Маша теперь сидела у него на плече и тихо радовалась за хозяина. Услышав его последние слова, она поднялась в воздух и медленно опустилась на холст в правом нижнем углу. «Точно, Маша! Как же я забыл?!», - воскликнул художник. Он подошел к холсту, обмакнул кисточку и подписал: «Давид Бенуа». Стыдясь предыдущих своих поделок, он перестал подписывать свои работы. Настолько перестал, что даже и забыл про этот немаловажный штрих. Кто хоть раз вкладывал всю свою душу в свою работу, любую работу, не обязательно живописную, тот знает, насколько важен ритуал подписи под ней.

Давид почему-то остался недоволен подписью. Он немного подумал, срезал сырое масло мастихином и надписал заново:

«Давид и Маша Бенуа».

Рейтинг: 0

632 просмотра

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!