Знаки солнца. Отр. 2

Благословение

Последний день февраля восемьсот восьмого года удался на удивление теплым и тихим: не мела поперек свирепая к людскому роду метель, не блажили в напрасном оре рудничные мужики, даже снег, и тот опадал на землю, как провинившийся, почти что по-весеннему, плавно скользя сквозь воздух пушистыми, как гусиный пух, хлопьями. Отец Михаил, улыбаясь в бороду, ловил эти прощальные знаки зимы на указательный палец, с нежной грустью наблюдая, как снежинки на нем тают, и порой взглядывал на своего против обыкновения молчаливого собеседника, подставившего под снежинки аж две ладони зараз.

-Да брось ты думать про нее, Левонтий, чего мучиться-то? – и священник досадливо, с укоризной, вытер мокрую ладонь об штаны, как будто бы кровь с нее какую чужую убирал. - Была Катька, и считай, что нет ее. Бабы, они знаешь, какие? – закхекал он вдруг, затем посуровился. - Ты это, знаю, что сам ведаешь, да лучше ты на нас матушкой посмотри. Мы с Наташей, знаешь, сколько зим ярмо двух жизней тянем? – и дружески положил собеседнику руку на плечо, приглядываясь тому в глаза. - Лет двадцать уже, почитай, и тоже не всегда в душу, а ты чего? Ну, а? Лев, пускай даже и целую зиму с весною, зато, как положено, венчаны, что с тебя за то грех?

Хуже, пожалуй, нет на свете большего наказания, чем еще при жизни водить дружбу со священником: и соврать нельзя, и обидеть боязно. А слугу Господа оскорбить – это что собственными руками могилку себе копать, если не еще гаже. Что же касается отношений молодого нарядчика рабочих Брусницына с Уфалейским попом – и вовсе пропасть: отец Михаил тому в отцы годился. Да тут еще и эта правда, что, наверное, и в жизни не избудется: Катька, хоть Левке настоящей, а не всего лишь зимней женой[1] была, да гадюка оказалась почище жаркой летней, и не может ей быть за это прощения.

…………

Проснулся он от жуткого холода, темноты вокруг, и голода. Припомнив, что с ним приключилось вчера, Лева, трясясь от озноба, развел в утлой печурке огонь, присел напротив нее, и тут ему, как в переливающейся сполохами топке, стало тоже светло: не грешил он в прошлый день, а ведь, как говорят, кто Богу не грешен, тот и царю не виноват?

Ему стало смешно, и он, перекусив тем, что осталось еще от его сожительницы, принялся собираться в дорогу. С собой он прихватил немного: образцы руды, пистолю на случай нападения лихих людей, - вдруг приблудились какие, оттаяли, - пару рублей на лучший вакштоф[2] для учителя, вместо валенок обул сапоги, почище оделся, и побежал на конюшню.

Дорога до завода была не такой дальней, меньше дня спорого хода, но у Левки все же в сапогах немного пристыли ноги, несмотря на то, что он для сугрева чуть ли не плясал в стременах. Перекусив в Полевском, Брусницын даже немного пожалел, что рассиделся в кабаке, да напился чая до пота: на улице вовсю мело, и Леве сразу стало зябче, чем прежде. Штревелю вон хорошо: у него даже на ногах шерсть, он, как в теплом тулупе, трусит себе лениво по заметенной снегом дороге, а вот его хозяину, с непривычки к легкой одежонке, было совсем зябко. Поэтому Брусницын от души порадовался, когда за очередным поворотом, как всегда, неожиданно, распахнулась перед ним панорама завода.

Левка, привстав в стременах, приглядывался: да, понастроили тут за зиму изрядно. Хотя, если вспомнить завод, каким он был лет этак пятнадцать назад, так и вовсе скажешь, что это два разных завода, разве что плотина все одна и та же. Остальные же фабрики завода: Александровскую, родную Ключевскую, на которой он когда-то начинал работу, и Первопавловскую, после строительных работ и прокладки Ильинской и Первопавловской водоотводных штолен[3], почти освободивших рудники от подземных вод, и вовсе не узнать. Однако и самую главную, Березовскую, коренные перемены тоже не обошли: вместо двух небольших фабрик сейчас стоит одна, да зато какая – красавица! Следом за ней вдоль канала высится длинная, саженей в шестьдесят, летняя промывальня, а экое там оборудование! Все-таки бергмейстер[4] Раздеришин – золотая голова: вон какие машины напридумывал! Да Левке такие в отрочестве и не снились, вот и сейчас, если признаться, не снятся. Завистливо вздохнув инженерному таланту Раздеришина, Брусницын добрался до конюшенного двора: тот тоже был новый, незнакомый, но ведь коня оставлять где-то надо?

Все же что с людьми вид форменного кафтана, пускай даже простого, не офицерского, и сапог на ногах, творит! Конюх даже и спрашивать, кто таков, не стал, просто взял Штревеля под уздцы, и собрался было в стойло вести, даже от копеечки отказался, да Левка не таков, наказал лишь задать тому овса, а не токмо одной соломой коня потчевать, и сунул-таки монетку мужику в карман. Затем он с чистым сердцем, обогревшись, вышел на свежий воздух, и осмотрелся: так, вон новый припасной магазин рядом со старым поставили, и захлопал глазами в недоумении: вкупе с двумя хлебными магазинами открыли еще два!

Зачем так много-то, да на одном месте? – терялся в догадках нарядчик, - Иль народу много так прибыло? Так вроде казарм свежих не видать, разве что с той стороны Березовки что-то вдали высится, может, и они. Не став дальше забивать себе голову никчемными вопросами, он зашел в лавку, купил вакштоф, и направился к знакомому дому, где его, по надежде, ждали. Тот же старый, что и был, дворовой человек инженера, Левку, естественно, не признал, и лишь, слегка окинув того взором, сказал, что его благородие больны-с.

-Сам знаю, что больны-с! – с раздражением бросил тому Левка, и распахнул дверь.

Помещение неприятно поразило Брусницына резким запахом нечистот, неприбранностью, так несвойственной педантичному учителю, и унылым бормотанием. В спальне он обнаружил и вовсе странную картину: возле кровати иссохшего, как пересушенная рыба, Гельмута Павловича, сидела православная монашенка и читала тому святцы. «Зачем католику – и православные святцы? – промелькнуло у вдруг оробевшего посетителя в голове, - Хотя: эти западные, они ведь тоже в Бога нашего Христа веруют? Так что пусть хоть она читает, но не сейчас: мне поговорить надо». Кашлянув в кулак, он привлек внимание старушки, вполголоса молвив:

-Здравствуйте, извините, Бога ради, но я – друг болящего, и хотел бы с ним поговорить. Вы позволите, матушка?

Монашенка словно бы только того и ждала: мигом оставив книгу, она мелко закивала седенькой головкой, и усеменила прочь, разве что не к выходу, а в сторону кухни. Может, готовить собралась, а может, и самой потрапезничать, - равнодушно посмотрел ей вслед Левка, и присел на теплое, освобожденное начетчицей, место. Взяв учителя за морщинисто-желтую руку, он как можно бодрее сказал, но не слишком громко, чтобы невзначай того не напугать:

-Здравия желаю, Гельмут Павлович! – больной все же вздрогнул от неожиданности, и невидяще посмотрел на гостя, отчего Брусницын уже зашептал, - это я, Лев Брусницын, помните? Вот, я Вам образцы на исследование с Уфалейского рудника привез, - и Лев достал из-за пазухи заранее заготовленный мешочек с рудой, - посмотрите?

-Господин офицер, я, как только смогу, - желтыми губами прошептал недужный немец, и дрожащей рукой забрал мешочек. - Я подымусь, и все порученное сделаю. Элерс Вас послал, да? Спасибо ему передавайте, - и Глоке натужно закашлялся.

-Гельмут Павлович, - был готов Левка чуть ли не плакать, но тем не менее взял себя в руки, - Гельмут Павлович, это я, Лева Брусницын, и я – не офицер, да и не стану им никогда. Я это, Ваш ученик Лева. Про царскую водку помните? А как ртутью мы золото из шлиха отбирали, помните?

Тут глаза больного прояснились, и на иссохших до ниточки устах даже появилась улыбка:

-Левонтий, - и он нежданно заплакал беззвучно, изредка всхлипывая именем гостя, - Лев… Левонтий…

Дальше было, пожалуй, хуже, чем при возвращении блудного сына: старик плакал, Левка вытирал ему слезы, да и сам, стыдясь собственной слабости, тоже украдкой их смахивал рукавом камзола. Ему-то самому ничего, да вдруг учитель его слезы увидит, так что он подумает? Сцепив зубы и собравшись, он вынул пачку с табаком:

-А я Вам еще и гостинец привез, вакштоф. Какой Вы любите, я помню.

И тут старик сызнова удивил: он мелко рассмеялся, а затем закашлялся. Успокоившись, сказал:

-Все, откурил я. Даже запах сам не переношу, - часто задышал он, - убери.

Затем старику, видимо, стало совсем худо: он принялся несвязно что-то лопотать по-немецки, сбиваясь и, повторяя слова, моргал выцветшими от болезни глазами в потолок. Сколько Лева ни прислушивался, было ясно лишь одно: видимо, больному казалось, что он у себя дома, в Германии, что его окружают его родные, жена и дочки, внуки. Внуков, или кого там, видимо, было особенно много: по крайней мере, не меньше пятнадцати.

Родным Гельмут Павлович рассказывал о том, как он их любит, как скучал по ним в России, страшной, холодной, но доброй стране, Левка даже с удивлением несколько раз расслышал свое имя. Затем учитель начал говорить о наследстве, но про это было совсем непонятно, и Брусницын просто сидел и грустно слушал, со страхом представляя, что и его самого когда-нибудь, Боже упаси, может настигнуть такой же одинокий конец в чужих краях. Перекрестившись на висевшее над изголовьем распятие, он собирался уже было тихо удалиться, но на выходе его невзначай остановил твердый и разумный голос:

-Прощай, Левонтий. Я любить тебя.

Брусницын, обернувшись, отвесил земной поклон и вышел за дверь, где и дышать было привольнее, и волю чувствам можно было дать. Только бы вот он еще смог правильно расценить эти чувства… Сожаление и боль утраты? Да. Злость и бессилие изменить божий промысел? Да. Любовь и примирение, даже смирение? Опять-таки да. А Левка – он один, и разорваться между чувствами он не умел, да и не хотел, не мог он и любить напропалую, без жертвенности и смысла, и смирение не представлял без сожаления, и злиться на сущее без измены себе считал делом пустопорожним, да все это недосказанность, неприкаянность души, и ничто больше.

Суета это все, и томление духа, вот что это все без цельности духа, а сейчас у Брусницына внутри ничего цельного не было, как ни возьми. Не испытывая ни малейшего пиетета к дворовому мужику, он все же присел рядом с ним на скамью. Мужик лишь поддернул в свою сторону полы шубейку, и мелькующимся, как у распоследнего мытаря, голоском, произнес:

-Что барин, отходит совсем?

Лучше бы он этого не говорил: Левкина душа, проглотив комок недоумения, тут же взорвалась Везувием ненависти, единственного чувства, что способно объединить в себе все остальные…….

К конторе, где служил друг Семка, его ноги принесли сами, он даже не помнил, как. Брусницын неким третьим глазом уловил настороженность часового, и в неверном свете масляного фонаря растерянно оглядел себя: да, хорош, нечего сказать, - и мундир порван, и манжеты в крови, а про остальное, ах, да и не смотрели бы глаза на это. Что-то сейчас станется? Через секунду он опометался, одернул деловито себе кафтан, и, не чрезмерно приближаясь к свету, крикнул солдату:

-Шангин на службе? Докладывай!

-Так точно-с! – вытянулся часовой.

-Так кликай его сюда, скажи, что Брусницын его ожидает, дубина!

«Дубина» убежал в канцелярию, а Леву вдруг разобрал невесть откуда взявшийся нервенный смех. Он вдруг почувствовал себя одиноким, брошенным, хуже медведя-шатуна в лесу, что берлогу свою раньше времени покинул, кручиней, чем козлица иль лисица, у которой отняли ее детенышей, вкороток, до пустоты беззлобно было в сердце у него, и это было смешно. Однако свои переживания вслух выражать он не мог, учитывая второго солдата, и поэтому держался до последнего, покуда не появился его старый товарищ, Сёмка Шангин, ранее – гиттеншрейбер[5], теперь переведенный по слабости здоровья в канцелярские писари подальше от настоящего производства.

………

Казенная квартира, то есть дом, у Семена была, пожалуй, самая завалящая в прямом значении этого слова: она, как и Левкино жилище, тоже стремилась прилечь на бочок, да упокоиться на нем навеки, да хозяин все не давал: и бревнами стену наискось подпер, и постоянно разъезжавшиеся прорехи между венцами мхом исправно набивал, чтобы изба лютым ветром не выстужалась. Зато он, во-первых, справил новехонькую белую баню, и, во-вторых, женившись, вскорости заимел двух ребятишек-погодок, на которых не мог нарадоваться, больно уж бойкие и смышленые удались ему с женой Надеждой[6] карапузы.

Они-то и встретили друзей в сенцах, держась друг за дружку: один побольше, другой – поменьше, а так – двое из ларца, что одинаковы с лица, Лева их постоянно путал. Помнил лишь, что один – Гриша, а второй – Кузя, а кто есть кто – особенно запоминать не утруждался, да и ни к чему это было, коли малыши всегда вместе были, словно груздочки, Лев так и прозвал их напару, «Грузями», составив слово из имен ребятишек.

-Здравствуйте, Грузи, - потрепал он их по белобрысым головкам, на что те вполне слаженно ответили «Дластвуй, дядя Лев» и заулыбались, нисколечки даже не испугавшись неприглядного вида доброго дяденьки, который всегда одаривал их гостинцами.

Однако сегодня у Левки с собой ничего, кроме вакштофа, не было, и он даже слегка замешкался, но тут его выручил товарищ, подсунувший под руку тому два пряника:

-Знал, что тебе не до того, так ужо я…, - прошептал он своему гостю на ухо, и замолк.

Брусницын благодарно улыбнулся другу, и раздал прянички ребятишкам, отчего те крайне обрадовались, и сперва похвастались ими перед тятей, а затем поспешили в дом, видать, мамке показывать. Что мог бы ответить Брусницын, если бы его спросили, как выглядит благоверная его друга Семена? Пожалуй, только единое лишь слово – «мышь». Маленькая, хлопотливая, серенькая, незаметная и незаменимая, она и вправду была похожа на этого не всегда полезного зверька, да только, видать, и среди мышей, как и между ворон, встречаются белые: она была настоящей домашней хозяйкой.

…………..

-Да сделаю я все, как надо, не переживай ты так за своего учителя, - положил ладонь на Левкину руку Шангин. - Слово даю. Давай еще по одной, и спать, хорошо? А то как я с красными глазами, да в контору? Ведь я, брат, до сих пор подканцелярист, никак не выслужусь. Повысить все обещали, да я, думаю, нескоро это. А вот ты, - шутливо погрозил он Левке ложкой, - вскорости жди.

-Чего? – недоуменно заморгал Брусницын, но сердце его в сладостном предчувствии повышения забилось. - Чего я? Ну, говори же, не тяни!

Шангин с ответом не спешил, делал вид, что выковыривает малую косточку из пирога: то так покрутит кусок, то этак, и молчит, хитро улыбаясь. Откусил, пожевал, посмаковал, и тут его напрочь уел, буквально испепелил Левкин взгляд:

-Сам писал, - и хозяин опять зачавкал, словно бы в последний раз смакуя этакую сласть. - Ладно, за заслуги ставят тебя состоять за присмотром рабочих людей при золотопромывальных фабриках, доволен? – заворчал он. - Из нарядчика – и прямиком в бергайтеры[7], где ж это видано? Пущай пока без особенного чина, но должность-то, должность, - и грустно заохал, покачивая головой, о чем сразу и пожалел: Левка обнимал его почище медведя, стискивая руками, да по спине еще вдобавок поколотил.

Шангин едва отбился от своего друга, закашлялся, аж пирог на колени выронил, и лишь через пару минут укоризненно показал тому кулак:

-Своих рабочих будешь так лапать, их у тебя скоро станет, почитай, с две сотни, а меня не замай. И это, давай, плесни-ка еще с чуток, отметим, - товарищи чокнулись, как положено, отметили, после чего хозяин вдруг застучал себя ладонью по лбу, словно вспомнив нечто важное, - Левка, а помнишь, у тебя десять лет назад один такой примечательный дружок был? Как же его там? Матвей вроде, или еще кто, здоровяк такой. Танков фамилия.

-Макарка?! – радостно вскинулся Брусницын. - И как он?

-Еще здоровее стал, - только и ответил Семен.

Наступила очередь Левки показывать кулак:

-Ты когда кота за хвост тянуть перестанешь? Про меня – чуть ли не клещами из него вытаскивал, про Макарку – тоже. Что за натура у тебя зловредная такая? Обязательно тебе надо человека помучить. Отвечай, ну!

-Ладно тебе, ладно, - отмахнулся Семка, улыбаясь, - люби человека таким, каков он есть, а ты всех по себе меришь. Разве это хорошо? Чуть что – так сразу в драку лезет, - не переставал хозяин куражиться. - А я вот этих ваших кулачков не любитель, у меня на всякий случай перо и бумага имеется, куда как действеннее. Иль ты мне не веришь? – и тут по глазам Левки увидел, что шутки уже не срабатывают, - Макарка, или … Да нет, Матвей он, врешь ты! А, пусть будет Макарка. А что, Макар – очень даже хорошее имя, - с ленцой принялся он прочищать нос, елозя своим длинным тонким пальцем в ноздре, словно в шахте. - Так Макарка твой сейчас тутошний, на нашей фабрике он; если хочешь, то завтра его и увидишь. Здоровый, сволочь, - и вновь укоризненно покачал головой, - сам себя шире, и откуда такие берутся? Ручища – вот такая, - похлопал он свою тощую ляжку, затем перевел взгляд на Левкину ногу, - нет, как… Тоже не пойдет. А…, - махнул он рукой. – Бревно видал? Вот бревно и есть, сразу признаешь. Слушай, давай спать, а? Голова от тебя у меня уже разболелась, как у попадьи. Матушку-то не запамятовал?

Пока канцелярист ходил за подушками да одеялом, Левка с нежной улыбкой вспоминал матушку Феофанию, ее вечное брюзжание, жалобы на мигрень, ее смешную, дерганую походку, и собственные, не всегда добрые, детские забавы. А что было делать, когда для всей, свободной от работ, детворы, именно попадья была тем предметом, мимо которого никак невозможно было спокойно пройти, и не сделать какую-нибудь пакость.

И яблоками-то ее, бедную, из-за забора закидывали, и гнилыми огурцами, и в сумерках поперек тропинки слеги бросали, да чего только не делали, лишь бы несчастной старухе побольше насолить. Стыдно, конечно, зато ведь весело? Так за воспоминаниями Брусницын, улыбаясь, и заснул, словно и не было у него намедни ни беды с Катькой, ни стычки с дворовым мужиком, и вообще… Все было просто замечательно, а жизнь – прекрасна.

……..

Такие вот мысли носились у Брусницына в голове, пока он не выискал среди начавшей распределяться по своим заданиям толпы рабочих удивительно широкоплечую фигуру. Од

Пусть даже ростом и не такой великан, как его батя, но все же где-то вершков в восемь, не считая двух аршин, конечно, - это Брусницын определил по себе, сам будучи двух аршин и ровно шести вершков, так уж ему свыше отмеряно было. Чуток обождав, он сделал сердитое лицо и сурово спросил у здоровяка:

-Кто таков?

Макарка отчего-то заоборачивался, и по-детски улыбнулся, затем собрался перед начальством, выпучил глаза и гаркнул:

-Макар, сын Танков, толчейщик!

-Толчейщик, значит, - зараженный вчерашним дурачеством Семки Шангина, продолжил комедь Левка. - А отчего сапоги нечищены?!

Макарка растерянно посмотрел себе на ноги, но ничего там, кроме лаптей с онучами, естественно, не обнаружил. Он недоверчиво, искоса, взглянул на дурного начальника, и вдруг просиял:

-Так это Вам почистить надоть?

-Надоть! – рявкнул на него Левка, а сам думал «Лапоть!». - За мной шагом – арш!

Может, он и нехорошо поступил со старым дружком, но не лезть же к нему обниматься при всех рабочих, так можно и уважение растерять: сейчас отведет того за кузню, она большая и все стерпит, и скажет все, что он об этом дорогом увальне на самом деле думает. За углом удушливо чадящей угольным угаром кузницы (видать, только печь раздабривают), он остановился, вслед за ним встал и Макарка, непонимающими глазами хлопая на этого чудака, которого, наверное, и одним ударом кулака пришибить можно, да что там кулака – под зад как следовает пнуть – и пущай его потом в болоте ищут. Там ему, кулику остроносому, самое и место, и чего он привязался?

Танков уже начал было выносить планы отмщения, как вдруг этот «кулик» схватил его за уши и… давай целовать! Троекратно так, со смаком, затем уши наконец отпустил и смотрит насмешливо, как на мальчонку малого. Ничего не понятно было Макарке: вроде бы и двинуть тому сейчас, да за что – невдомек, как бы и не за что. А этот в мундире еще смеется:

-Что, не признал, воловья твоя душа? – во весь рот скалится непонятный Макарке мастеровой, да еще и туркая его по плечу, - Левка я! Брусницын, помнишь? Вон там, почти на берегу, песок с тобой напару еще мыли, затем я тебе тут все показывал, потом мы к Глоке еще ходили, ну? – и, отсмеявшись, вдруг погрустнел, поникнув. - Не помнишь, значит. Или – не хочешь признать, да это уже все равно. Прости, пойду я тогда, не держи зла.

Напрасно Брусницын отвернулся, обратясь спиной: так, может, и отмахнуться бы успел, а теперь куда деваться из этих железных клещей, что всю грудь ломают? И на помочь позвать-то уже мочи нет! Хоть кусайся, да только не достать никак ни до плеча, ни до руки, тем более – шеи сумасбродного товарища. Наконец хватка ослабла, грудь освободилась, вздохнув свободно, зато правая рука рудоищика оказалась в тех же самых клещах:

-Левка! – умиленно улыбался толчейщик, терзая многострадальную Левкину руку. - Я так рад, так рад! Ты не поверишь, я кажинный день о тебе вспоминал! Я так рад…, - и он, моргая, отпустил ладонь друга, от души высморкался в снег, затем потупился, пробубнив, - тебя спервоначала и не признать было. Думал, офицер какой дурной, уж и глупости разные в голову лезли.

Плохо, трудно встречаться старым друзьям после долгой разлуки: наговорить больше короба чего есть, да с чего начать – неведомо. Нелепое мешканье – вот что случается с людьми, когда душа полна чувствами радости, здесь уму никак не место, на погосте воспоминаний он. А что случается, когда в одночась из былого темного забытья вырывается живое? Правильно: чрезмерность.

………….

Всю весну он вместе с десятком рабочих зло искал жилу, закладывая шурфы на каждом приглянувшемся ему месте, все Теплые горы[8] исходил, на Кизиловских болотах чуть не утоп, на Курте[9] едва ногу не сломал, однако жила упрямо не отыскивалась. Мужики уже потихоньку роптали, сетовали, что-де, удача от мастера отвернулась, однако же Левка уже закусил удила, и к заводу возвращался лишь раз в месяц, да и то на пару дней, дать людям роздыху и запасти провиант.

Затем – снова тайга, гнус, комары, вши, будь они неладны, еще не оттаявшая земля и – никакой, даже маломальской, наметки на удачу. Брусницын даже впотай от остальных сходил к поганому вогульскому идолищу, даровал тому изрядную краюху хлеба, но – ничего! Обыкновенно хоть знаки малые, но были, их можно было начальству на пробы предоставить, а тут – что топчешь ноги, что… К июню неудачливый рудоищик и вовсе отчаялся, гонял всех взашей, кричал на рабочих слова нехорошие, а что толку? Не шло к нему золото, впрочем, как и не шла та бумага, о которой еще три месяца назад талдычил этот пустобрех Шангин.

Совсем уж расцвело пышно лето, но Леве на него было наплевать: он до невозможности оброс, исхудал, завшивел до крайности, да это еще полбеды: ни есть, ни пить ему не хотелось, словно бы безнадежно влюбился. В таком вот плачевном состоянии его и нашел во время очередной передышки отец Михаил. Войдя в совсем заброшенную Левкину избу, и увидев лежащее ничком на скамье тело, он, вздохнув, спросил без предисловий:

-Причащался когда?

-Чего? – открылся глаз. - А, батюшка. Проходи, присаживайся, пожрать… тьфу ты! Покушать посмотрю сейчас, - и хозяин, не поднимаясь со скамьи, принялся шарить в мешке, валявшемся тут же, возле изголовья. - Да, хлеб только. Сухой совсем, – наконец присел он. - Хочешь?

-Я тебе сейчас покажу, что я хочу!!! – опрометью огромной черной тенью восстал отец Михаил на просвете двери, отчего у испугавшегося Левки аж зубы клацнули. - Ты чего это, поганец, над собою удумал?! Уморить себя и других решил?! Не дам! Айда за мной! – и он без лишних слов схватил хозяина за шкирку и вытолкал на божий свет.

Спервоначалу над Левкиным образом, вернее, образиной, колдовала матушка: она почти накоротко обкорнала ему бороду и волосы, затем вычесала гребнем из волос всякую живность, которой оказалось, к удивлению Левки, крайне много. «Золота бы мне столько найти, сколько здесь копошится» - подумал он, и прямо за столом уснул, млея.

Однакож поспать вволю ему не дали, а сразу повели в баню. А в ней, надо сказать, отец Михаил толк знал: куда там Семену Шангину с его вениками и хилыми канцелярскими силенками! Священник парил, как молился: истово и без жалости. Правда, на воздухах вместо снега теперь было ведро колодезной воды, но и этого хватало, чтобы рудоищик, под стылой струей славя Господа, допускал при этом крепкое словцо, за что был тут же немилосердно парим. Из бани Левка возвращался полуживой, едва переводя дух, как, впрочем, и сам отец Михаил, но тому, видать, по сану слабости не приличествовало выказывать, но все говорило за то, что и ему нелегко.

Разбудило молодого рудоищика чье-то присутствие и последовавший за ним странный вопрос:

-Загадку хочешь? Что такое: свеча, с виду горяча, а тронешь – так холод лядяной?

-Душа грешника, - был сонный ответ.

-Тоже верно, - гулко засмеялся отец Михаил. - Вставай, пошли в храм, на заутреню.

……..

Исповедавшись и причастившись, - отец Михаил только крякнул насчет идола, да епитимью наложил, но нестрогую, - Лева вышел на воздух, и впервые за этот год понял, увидел воотчию, насколько же кругом красиво. Справа поднимались поросшие густым лиственичником горы, тугой темной чередой изгибаясь в долину реки, лес торжественно и величественно гудел, и ему робко вторили, повизгивая и гукая, механизмы фабрики возле плотины. Пруд же был, как огромное серебряное блюдо, подернутое рябью причудливых узоров, вон чайки над ними летают-летают, да все никак не разгадают, что там на них начертано. Вот и Левка тоже не будет разгадывать эту вечную загадку, хватило ему уже и утренней.

Хотя: что эта свеча на самом деле значит? Кажется горячей, а холоднее льда. Что же это такое? Падающая звезда? Так ведь ее не пощупаешь. Сосулька на солнце? Похоже, но слишком просто, отец Михаил явно не понапрасну такой вопрос задал, а с умыслом. Да вот только с каким? Нарядчик, задумчиво присев на завалинке возле стены церкви, перебирал один вариант за другим, но ничто не подходило полностью, все так, - бессмысленное и непригожее, только в голову и приходило. Оставив напрасную попытку найти разгадку, Брусницын сорвал травинку, и занялся настоящим делом: он принялся щекотать ухо кошке, что разлеглась рядом с ним на солнцегреве. Кошка недовольно дергала ухом, не открывая глаз, рудоищика это веселило, он даже добился того, что та принялась лениво помахивать лапой и пыталась спрятать голову, но ничто не могло ее спасти от внезапно навалившейся напасти, только лишь один отец Михаил:

-Вот и Господь с тобою так. Он тебя, Левка, жалеючи, щекочет, чтобы ты проснулся, а ведь мог бы, разгневавшись, и наотмашь ударить. Оставь ты в покое тварь, скажи лучше мне, что вслед делать намерен?

Левка смущенно отбросил травинку, даже кошку на всякий случай погладил, чему та, как ни странно, не обрадовалась, не замурлыкала. Почесав непривычно короткую бороду, ответил:

-Дам людям сегодня день на роздых и сборы, а вот завтрева…, - и, сорвав еще травинку, пожевал ее, затем решился на вопрос. - Отче, ты нас завтра не благословишь?

-Утром идете? – только и был ответ, и священник, погрозив рудоищику пальцем, пошел по своим делам обратно в церковь.

…..

Едва только рассвело, Брусницын достал план-карту и углубился в изучение своих пометок, оставшихся от прежних разведок. Рабочие, видя усердие начальника, даже переговариваться перестали, и тихо шли вослед, надеясь, что наконец-то придет к ним удача, а тогда… неделя отпуску, чистое белье, а может, даже и премия: за прошлую жилу они все аж по рублю серебром получили, славно погуляли.

Левке же было не до грез о гулянках: он смотрел план, и никак не мог взять в толк, отчего раньше он вот эту горку, что без имени, стороной обходил? До Большой Егусты[10] добирался, на подножьях Беркута[11] дикие кошки разбивал, а вот здесь, возле правого притока Кизила, что гораздо ближе, не был. Ну, да, бурелом там страшный, но да ведь это еще не повод, чтобы не проводить там поиски, тем более, что самые привлекательные места, что поблизости, и так уже почти все разведаны. Поэтому он решил не возвращаться на прежнюю стоянку, а, определившись по местности, принялся выискивать звериную тропу пошире в нужном направлении.

К обеду нашли и ее, однако голод – не тетка, и Брусницын объявил привал. Потчевались по-походному споро, но сытно: хлеб, лук, мясо, вода. А что еще старателю в пути надо? Была бы мука с солью, а всего остального с собой много брать – только груз лишний, да и ни к чему это, когда мясо само вокруг бегает, голодным не останешься.

Как ни торопились мужики, однако к месту новой стоянки добрались уже затемно: бурелом и вправду оказался ужасный: должно, нешуточная буря лет этак пять назад полосой прошла, разметав деревья на своем пути, словно жалкие прутики. Штревеля пришлось вести в поводу: какой тут конному проехать, когда и пешком затруднительно, как бы ноги не переломать. Мало того, что через упавшие стволы то и дело приходится перелезать, так еще и свежая, новая поросль прет, так и норовя тебе глаза выколоть.

Бурелом продолжался где-то около версты, но рабочим казалось, что они ползут здесь уже вечность, да еще и темнеет! Не прямо здесь же ночлег устраивать! Мужики уже начали вслух выражать свое неудовольствие Брусницыну, но тот лишь прикрикнул на них, и продолжил упрямо ломиться дальше. И наконец начался нормальный лес, даже тропа сразу нашлась, как подарок за мучения и долготерпение. Мало того, неподалеку от опушки возле камня сам собой отыскался ключик, давая знать о себе журчанием и обилием следов лесных зверей, приходивших к ручью, из родника вытекавшему, на водопой.

Бригаду последнее обстоятельство особо вдохновило: видать, не зря их начальник сюда шел, будет им счастье на этот раз, не может не быть. А то, что среди следов были и волчьи, и даже мишка заходил, это никого не пугало: зверь – он не дурак, на костер не сунется, но все же поостеречься не мешает. Лева, как самый молодой и самый свежий - как-никак, основной путь верхом проделал, взял себе первую вахту, Василия же отрядил на утрешнюю. А кого же еще? Будет впредь знать, как мордой обзываться. Да и не проспит, человек он надежный, проверенный, Левка в нем не сомневался.

Пока мужики, стуча топорами, на скорую руку мастерили шалаши, Левка тоже не сидел, сложа руки: он собирал валежник на костер, а то ночь хоть и светлая, да, когда в одиночку сидишь, порой долга до невозможности. Отужинав, рабочие скоро угомонились, рудоищик же, положив рядом заряженное ружье, занял свой пост сбоку от костра, поближе к лошадям: те всегда первые опасность чуют. В дебрях уже вовсю затянули свою тоскливую песню волки, ухал филин, но в общем все было спокойно. Левка даже позабавлялся некоторое время с наглой брюхатой ежихой, что невесть зачем вышла на поляну, но надолго ее не хватило: пару раз свернувшись – развернувшись в клубок, она, сердито фыркая, убежала, смешно семеня короткими ножками, обратно в чащу.

Лева пожалел, что не угостил ее хлебушком, да не кликать же ее обратно? Не поймет зверушка, что это именно ее зовут, напугается только еще больше. От нечего делать он, задрав голову, принялся изучать звездное небо. И как оно там, на самом-то деле, устроено? Почему так слаженно вертится? На хрустальных сферах, говорят, все эти звезды держатся. А сферы тогда на чем? И какой у них должен быть вес и толщина, чтобы такое обилие звезд выдерживать, да под собственной тяжестью не лопнуть? Из звезд Левка знал только Полярную, про созвездия слышал лишь, что они как-то там красиво называются: лебедями, лисичками, медведицами, но таковых меньшинство: как правило, они носят имена всяких там греческих героев.

И зачем? – думал он, - Мы ведь вроде в России, и звезды это наши, при чем здесь Греция? Вон взять Кассиопею, - вспомнил он единственное название, близкое потому, что в кассе у них на фабрике выдавали жалованье, - и чего это? К чему? Загогулина загогулиной, взяли бы, так и Загогулиной обозвали, а то – Кассиопея!

Тут его внимание к звездам отвлекли лошади: они занервничали, и начали фыркать. Брусницын проверил ружье, и встал между костром и лесом, чтобы огонь не слепил глаза. Так и есть: волки! Двое, ишь как глазами, варнаки, блещут. Ну-ну, поскальтесь, родимые, да зубами поклацайте, в другом месте вам пропитание сегодня искать придется. Шума Лева, разумеется, поднимать не стал, чтобы не перебудить мужиков, а просто кинул в ту сторону несколько горящих головней, на чем визит хищников вскоре и закончился: порычав и почти по-собачьи натужно и сердито полаяв, они удалились восвояси. Больше гостей не было, и рудоищик, посидев еще некоторое время у костерка, отправился будить Ваську.

………

Еще с неделю били они возле возрожденной избушки шурфы, самый же первый превратили почти что в настоящую шахту, с подъемным воротом, и даже с одним ортом[12] и аусленкеном[13]. Работали усиленно, оставляя на сон лишь часа с четыре, и результатов добились совсем даже недурных: мало того, что сам Брусницын напромывал уже десятков с восемь пудов, так и рудных образцов набралось столько, что и не увести.

………

На построение Брусницын шел в приподнятом настроении: во-первых, он уже смотритель. А это совсем малый шаг до унтер-штейгерства, и, далее, он просто замечательно выспался. Да и рапорт насчет разведки писался споро и красиво, без помарок, как на духу. Особливо понравился молодому смотрителю собственный вывод: «Считаю рудопроявление немощным для устройства рудника, зато зело першпективным для добычи богатой руды устроением шахтного типа».

Однако после разнарядки господин Буторин его настроение изрядно подпортил: оказалось, что Брусницыну, как «состоящему за присмотром рабочих людей», вменяется в обязанность проверять работы на шахтах, смотреть за исправностью толчейных и промывочных работ, и так дальше. От обер-штейгмейстера Лева шел сам не свой: и как это он все будет делать?! Там везде свои мастера есть, и на кой ляд им новый Смотрящий нужен? Что, с ними ссориться, да нос в чужое дело совать? Нет, поездить-то он, конечно, поездит, посмотрит, рапорты писать тоже рука не отсохнет, но чтобы со своими, с мастерами, и за что-то спорить, да раздрай учинять?! Да ни в жизнь!

И когда ему тогда на разведки ездить? Что с его бригадой будет? Нет, надо срочно к Глоке, если тот еще жив, съездить да посоветоваться, а лучше – с плотинным дядькой Степаном, с батей и братовьями, да с Семкой Шангиным, может, и подскажут чего. За полдня разобравшись со своими образцами, и заверив результаты добычи золота у вахштейгера, он принялся собираться в путь, надеясь успеть до ночи. Первым делом он увязал книги, которые надо непременно отдать Глоке, иначе, ежели он опоздает, может и вовсе воровство получиться. Пусть немецкая книга и не дочитана, однакож вернуть ее следует, не терпел Лева долгов да грехов.

Дом горного инженера Глоке произвел на Брусницына самое тоскливое впечатление: дорожка не подметена, возле крыльца валяются какие-то вещи, образцы пород и большая куча битого стекла. В открытые настежь двери наружу вышел дворовый мужик со стопкой книг в руках, небрежно бросил ее в груду фолиантов, и тут, заметив Левку, даже рот то ли от изумления, то ли от испуга открыл.

-Когда? – спросил его Брусницын, с тоской взирая на все это безобразие.

-На той неделе, во вторник, - настороженно ответил дворовый, памятуя, видно, о прошлой их встрече, что закончилась для него не самым лучшим образом.

………

Плотинного Брусницын нашел по чиху: тот сидел за столом в тенечке и со смаком нюхал табак, от души чихая.

-Будь здоров, дядька Степан Иванович, - поздоровался Лева, присев за стол напротив плотинного.

-О, Левонтий! – обрадовался тот, протягивая руку. - Здорово, начальник!

-Да какой я начальник, - с чувством пожал Левка протянутую ладонь. - Так, видимость одна.

-Ладно, не стесняйся, чего уж тут, все ж знают, да гордятся тобой, - плотинный сызнова набил ноздрю. Прочихавшись, протянул табакерку Брусницыну. - Бери, хороший, от Вобкова, из городу, не самосад какой.

-Не, спасибо, Степан Иванович, - отказался от предложения Лева, - не нравится мне чихать.

-И зря, - еще раз чихнул плотинный. - Продират знатно, мозги, кажется, аж все вылетают. А в самом деле – только на место встают, от чихания умные мысли в голову приходят, когда все глупые оттуда уже повылетали. Ну, коли не хочешь табаку – тогда рассказывай, как оно там у тебя живется.

И Брусницын подробно поведал, что у него было, как ходили на разведки, как искали и находили, как трудно было попервости, и как все хорошо было до его новой должности. Затем он перешел к настоящему, к этому самому треклятому назначению, и закончил сегодняшним разговором с Рыкуновым. Умокнув, он вопросительно уставился на плотинного.

-Что тебе сказать? – задумчиво протянул тот, качая головой, затем сам себе кивнул. - Правильно все его благородие говорит: коли штейгером хочешь стать – терпи, да глупостей не делай: лихое дело споро, да вот избывается не скоро. Придется тебе обождать, а там как Бог уж даст.

Брусницын, положа руку на сердце, именно такого ответа и ожидал, да и что нового мог сказать ему плотинный? Срочно искать новое рудопроявление, да с образцами к самому Горному начальнику генералу Герману в Екатеринбург заявиться? Возьмите мол, меня в унтер-похштейгеры, я хороший, - вот, Вашему превосходительству[14] золото принес? Мало того, что не пустят, так еще и в назидание как следует выпорют, да до простого рабочего разжалуют. Тут внезапно за спиной что-то загрохотало, и Лева невольно обернулся.

-Макарка, твою мать! – заорал на мужика с тачкой плотинный. - Чего опять поломал?

-Так вот…, - невинно развел растяпа руками, отчего Брусницын едва не рассмеялся, - тачка взяла, и поломалась. Плохая, видать, была.

-О Господи! – схватился Степан Иванович за голову. - Ничего-то тебе и в руки-то дать нельзя. Похштемпель давеча своротил, сейчас тачку. Из жалованья вычту, сволочь!

-Так поштемпель-от я нечаянно, плечом задел, он и покривился, - совсем поник Макарка, и Левка уже, не удерживаясь, захохотал во все горло.

-Тебе смешно, - укоризненно посмотрел на него плотинный, - а мне что с этим болваном делать прикажешь?

-Отдай его мне, - спрятал глаза Левка, опасаясь, что дядя Степан вдруг вспомнит, что это именно он когда-то привел Макарку к нему на фабрику. - Мне такие здоровяки как раз нужны, пиками в шурфах махать. А то мои десять минут поработают, и все, выдыхаются, - соврал он. - А я взамен кого толкового тебе пришлю. Не такого бугая, вестимо, зато с мозгами.

-Не шутишь? – подозрительно посмотрел на него плотинный. - Я согласен, коли так. Хоть сейчас его забирай. Забирай куда от греха подальше, пока он еще чего не поломал!

-Вот и договорились, - и мастера к взаимному удовольствию пожали руки.

………

-Ну а ты, сынок, как же? Молчишь, про себя ничего и рассказать не хочешь, как чужие мы тебе, - спросил его Брусницын-старший.

Лева, как было и дядьке Степану, подробно поведал о своем житье-бытье, даже, пользуясь, что мать с сестрой уже седьмой сон видят, и про Катьку не забыл, однакож вспоминал о ней уже без душевной боли, как о некоем неважном, что было, да прошло: значит, туда ему и дорога. Дойдя в разговоре до последней разведки, он споткнулся:

-Знаешь, бать, а я ведь перед выходом причащался, да всех рабочих на благословение повел. Строем, - брови старого рудоищика изумленно полезли наверх. - Да-да, истинную правду говорю, бать. И вишь, на второй уже день нашел на жилу. А ежели верней – то на первый, на второй я токмо лишь убедился, что нашел. Вот так-то, батя. А ведь перед этим, да я уже говорил, даже вогульскому божку кланялся, - тут Макарка сплюнул на пол, смутился хозяев, и вытер плевок онучью, чему Левка усмехнулся. - Зря плюешься, Макар, я же покаялся, прощеный я за это. Такая вот она, благословенная сила: и в работе помогла, да и, Макарк, сам посуди: увиделись ли мы сегодня с тобой, ежели не то благословение? Вытащил бы я тебя отсюда? А это значит, что оно и твое тоже. Батя вон, глядишь, после нашего разговора рудопроявление какое найдет, чем не сила? Токмо вот Гельмута Павловича оно уже не в силах возвернуть, - поник молодой рудоищик.

-А с чего это ты взял, что твой учитель без того благословения преставился? – вдруг вступил в разговор Танков. - Ты ж о нем поминал? Тогда, в церкви, перед причастием, поминал? Вот видишь, поминал, да и не могло быть иначе, коли ты его любил, - и накоротко замолк. – Прости, а когда он отошел-от?

-На той неделе, во вторник.

-Во вторник..., - принялся Макарка загибать пальцы, затем просиял, - так завтрева же четверг, аккурат девятый день! И пускай он не нашей веры, но я на заутрене непременно поставлю за его упокой свечу. Самую толстую, - и чуток призадумался. - Жалко, поминальную не заказать: имя-то не наше, не прочтут, да я и сам прочту, Бог простит.

Договорились идти все втроем, и Левке было почти до слез умильно: вот она, Божественная сила, сила благословения. Никого-то она равнодушным не оставит, никого не обделит, не обойдет, и никого не забудет. И Левка, он, покудова жив, тоже будет помнить об этом, и детям своим накажет.

[1] Зимняя жена – временная, не венчанная.

[2] Вакштоф – табак.

[3] Березовский завод объединял четыре обновленных золотопромывочных фабрики: собственно Березовскую (реконстр. В 1800 г.), Александровскую (1803 г.), Ключевскую (1803 г.) и Первопавловскую (1804 г.). Ильинская штольня (длина – 2 версты 200 сажен подземной проходки и 4154 сажени открытого канала, 1786 г.), Первопавловская штольня (1 верста 364 сажени подземной проходки, начата в 1789 г.).

[4] Бергмейстер – майорский чин в горной иерархии, соотв. 8 классу.

[5] Гиттеншрейбер – плавиленный писарь, лицо, ответственное за учет и документацию оборота готовых материалов.

[6] Надежда Игнатьева (1785-1821?), подьяческая дочь.

[7] Бергайтер (бергауэр) – старший горный работник, мастер.

[8] Теплые горы – небольшой горный участок Южного Урала, длиной около 10 км.

[9] Кизил, Курта – реки южнее В-Уфалея.

[10] Бол. Егуста – река.

[11] Беркут – гора.

[12] Орт – горизонтальное ответвление шахты.

[13] Аусленкен – поперечное ответвление от орта.

[14] К генеральским чинам (3 – 4 кл.) принято обращение «Ваше превосходительство», к обер-вардейну (5 кл.) – «Ваше высокородие», к старшим офицерам (7 – 9 кл.) – «Ваше высокоблагородие», к офицерам 10 – 14 кл. – «Ваше благородие». Первых трех, высших классов, в горной иерархии не было.

| Алексей Мирою # 30 ноября 2012 в 12:47 +1 | ||

|

| Дмитрий Криушов # 30 ноября 2012 в 18:53 0 |

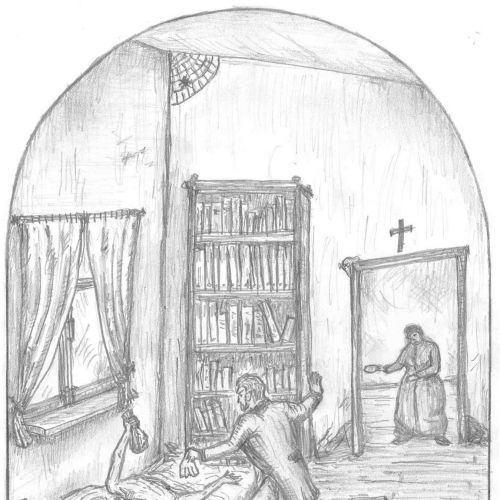

Разве что жаль, что иилюстрации снизу на треть обрезаны: там ещё и пояснения, как положено в лубке, есть...

Разве что жаль, что иилюстрации снизу на треть обрезаны: там ещё и пояснения, как положено в лубке, есть...