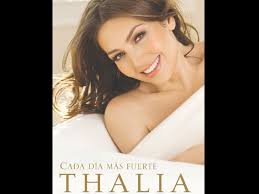

С каждым днем сильнее - Часть 1. Глава 2

2 июля 2025 -

Вера Голубкова

Молчание

Едва начав говорить, я тут же замолчала. Мне было всего шесть лет, когда умер папа, и моя боль была столь велика, что выбора, кроме молчания, не было.

Папу звали Эрнесто Соди Пальярес. Он страдал от прогрессирующего диабета, и когда ему поставили этот диагноз, решил и дальше жить, как жил, ничего не меняя и ни в чем себя не ограничивая: ел свои любимые блюда и запивал их изысканным вином или чем-нибудь покрепче. Папа был сибаритом и тем самым подписал себе смертный приговор. Его уход так сильно потряс меня, что я перестала говорить и молчала целый год. Я плохо помню, о чем думала в то время, но помню, что не могла произнести ни звука, поскольку то, что я должна была сказать, было слишком болезненным. Я спрашивала себя, куда делся мой товарищ по играм, учивший меня разным фантастическим вещам в своей химической лаборатории и разрешавший играть со своими странными научными приборами. Где он? Я больше никогда не услышу его голос, как он зовет меня, смеется, рассказывает сказку, читает стишок. Я больше никогда его не увижу, не коснусь руками, он не обнимет меня, я никогда не заберусь к нему на руки, чтобы крепко уснуть в его объятиях… больше никогда.

Мама, не на шутку обеспокоенная моим молчанием и горем, водила меня по разным врачам, чтобы выяснить, что со мной не так. Некоторые даже думали, что у меня аутизм. Множество докторов, куча кабинетов, уйма тестов зародили в моей душе увлечение психологией, которая до такой степени меня заинтересовала, что теперь я ее изучаю. Мне нравилось ходить к врачам, которые показывали мне черные пятна и рассматривали мои рисунки, анализируя, что я ими выражаю.

После череды долгих дней в больнице, терапевтических кабинетов и тщательного обследования медики пришли к выводу, что у меня сильнейший шок, вызванный смертью отца. Врачи объяснили маме, что со мной все в порядке, но нужны терпение и любовь, чтобы помочь мне пережить потерю отца. Я не говорила, потому что не хотела говорить. Маму убедили, что я вновь заговорю, когда шок пройдет, и я самостоятельно найду обратный путь, осмыслив и внутренне приняв случившееся. Как объяснить маленькому ребенку, чтобы он отбросил то, что причиняет ему боль? Как сказать? Поэтому все в нашей семье изменили стратегию и, чтобы не усугублять травму, продолжали надеяться, что однажды я нарушу молчание.

Так оно и было. Я снова заговорила, когда стала к этому готова. Мы ели за обеденным столом, когда я вдруг ни с того ни с сего спросила у мамы: “А где папа?” Пытаясь сдержать удивление и огромную радость от того, что я заговорила, она мягко пояснила, что папы уже нет с нами, что он умер – как умерли домашние зверушки – но ему хорошо, и теперь он живет на небесах. Я слушала маму, и ее слова смогли залечить боль, которую я носила в себе. А самое главное, я снова могла говорить. Дальше моя жизнь текла нормально, насколько это возможно для шестилетней девчушки, пережившей сложный процесс исцеления, самоанализа, горя и скорби.

До папиной болезни мы с ним были крепко привязаны друг к другу. Он всегда говорил со мной очень красивым, поэтическим языком, будто стихами, и стихи тоже читал. Как-то он сказал, к примеру, что кровь – это телесная жизнь, и, будучи криминалистом, таким же образом, помимо прочего, рассказывал мне об уголовных делах, над которыми работал в то время. Мы проводили дни, разглядывая и изучая под микроскопом маленькие круглые шарики, которые были не чем иным, как кровью. Именно папа научил меня быть наблюдательной, вникать во все детали и обращать внимание на простые вещи, которые другим могут казаться несущественными. Он научил меня быть любознательной почемучкой. Папа всегда возился со мной, был любящим и ласковым отцом. Но мои сестры помнят его не таким, как я. Для них он был волевым, непобедимым, ярким и непреклонным человеком. Для мамы – властным, требовательным максималистом. Но тот папа, которого помню я, был уже болен, физически ослаблен и стал гораздо непритязательнее, возможно, потому, что жизнь нанесла ему удар, глубоко затронувший его эго. Из-за болезни он стал физически зависеть от окружающих; тот, кто раньше был абсолютно самодостаточным и ни в ком не нуждался, теперь оказался под влиянием времени и местоположения других. Для меня он был и всегда будет выдающимся человеком, ученым и моим другом.

В тот день, когда папа умер, меня привезли в больницу повидаться с ним. Последние дни, когда он был еще дома, папа провел в постели. Резкий запах лекарств и болезни сделался частью повседневной жизни нашей семьи. Я входила в его комнату со всегдашней детской уверенностью, не терпящей отказа, залезала к нему в кровать, и мы подолгу разговаривали. Он просил меня включить телевизор и объяснял сюжет идущего фильма. Он всегда обнимал меня своими большими руками, и я пристраивалась рядом, у него подмышкой. Но однажды я не увидела его в постели. На вопрос “где папа?” мне ответили, что он в больнице. “Папа немного приболел, неважно себя чувствует”, – говорили мне снова и снова. Но, я хотела, жаждала видеть его, говорить с моим товарищем по играм, выдумкам, сказкам и незабываемым историям. Я жаждала его общества, скучала по его запаху, мне было позарез необходимо оказаться в его объятиях и чувствовать себя в безопасности, любимой и счастливой. Однако в глубине души я знала, что случилось что-то ужасное. Из тех дней в моей памяти намертво отпечаталась одна сцена, которую я поняла лишь спустя годы. В тот день, когда папу срочно увезли в больницу, я осталась дома под присмотром одной из сестер. Когда я вошла в его комнату, то увидела, что в ванной отмывают свежую кровь, забрызгавшую черно-белые кафельные стены и образовавшую на белоснежном полу причудливую красную дорожку от раковины до унитаза.

Когда меня наконец-то привезли в больницу повидаться с папой, я была глубоко потрясена. Папа лежал без сознания, опутанный множеством трубок, подключенных к разным аппаратам, капельницам и мешкам с кровью. Врачи отчаянно пытались вдохнуть в него хоть капельку жизни. Я не знала, что папа в коме, думала, он просто крепко спит. Затем, в какой-то момент, мама еле слышно сказала мне: “Подойди к папе и прошепчи на ушко, что ты его очень любишь”. Я осторожно подошла к нему и тихонько прошептала, что очень-очень люблю его, а потом легонько поцеловала. Почти сразу же мы вышли из палаты, но, когда мы выходили за дверь аппараты громко запищали, вбежали медсестры и позвали врачей.

Папа умирал.

Именно тогда где-то в самой глубине подумалось: папа умер, потому что я его поцеловала. Так началось мое молчание, и, когда я снова решила заговорить, казалось бы, со мной всё было нормально, но тот секундный поцелуй отпечатался в каждой моей клетке; поцелуй любви, принесший смерть, травма, которую я пронесу с собой на протяжении многих лет своей жизни.

Рейтинг: 0

128 просмотров

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Новые произведения