Иисус и Мария. Первая встреча. Серия ДоАпостол.

6 мая 2015 -

Олег Фурсин

Хуза готов для Иоанны на всё. Когда я их вижу рядом, возникает странный для жрицы Ашторет вопрос. Стоит ли быть красивой, если рядом нет мужчины, который тебя так любит? На это следует посмотреть. Когда они рядом, я имею в виду. Оба словно светятся изнутри, как будто в присутствии друг друга внутри у них зажигаются две свечи с ярко-красным пламенем. И в свете этого пламени преображаются их обычные лица, становятся необыкновенными, сияющими, светлыми. Они обмениваются порой такими взглядами, что я испытываю некоторую, мне самой непонятную, зависть. Я справляюсь с этим чувством, столь неблагородным и по существу, и по отношению моему к подруге. Я и сама её люблю, почему же не должен любить Хуза? Брак их уже не молод, они вместе лет пять- шесть. Но детей у них нет, и это их общая печаль. Потому Иоанна живет здесь, в городе, вблизи Храма. Хуза старается почаще бывать у неё, а не во дворце Ирода Антипы, своего хозяина, изобретая самые разные причины для поездок по стране. Главная Жрица лечит подругу и мужа, и уверена в действенности своего лечения, а главное – убедила в этом и мою Иоанну. Когда так веришь, рано или поздно двери благодати Великой Матери распахнутся перед твоей надеждой. Стучите долго, надеясь, что вам отворят. Часто только это и помогает.

И всё же каждое новое имя целителя ли, пророка ли, которое достигает ушей Иоанны, вызывает у неё интерес, больший, чем у кого-либо другого. И она разыскивает его. А вдруг? Если не себе, то другим пригодится, она же не терпит, когда рядом кто- то болен, страдает, потерял надежду. Она бежит по зову сердца лечить, спасать, поддерживать...

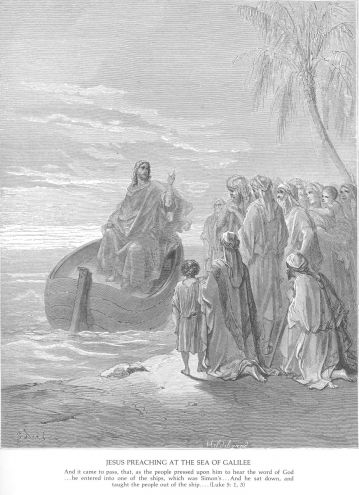

Так было этим летом, когда она вновь увезла меня на Генисаретское озеро. В окрестностях шла молва о некоем Иисусе Назорее. Он учил народ, и сотворил несколько чудес, и уже кого- то вылечил от неизлечимой болезни – кто говорил, что слепому отверз очи, кто утверждал, что бесноватого избавил от падучей болезни.

– Знаешь, Мариам, дороги, по которым мы идем, порой предполагают встречи, и встречи счастливые, – начала она как-то вечером, упомянув об Иисусе. Нам с тобой уже повезло однажды, почему же не дважды?

– Я пойду с тобой куда угодно, если ты об этом, – отвечала я ей. Хотя не очень- то верю в пророков, которых нынче развелось сверх всякой меры. Священство Й’рушалайима относится к нему крайне плохо, я что- то слышала об этом. Впрочем, эти и нас не жалуют, только справиться не могут, не по зубам им наша древняя вера в Женскую Богиню, слишком она крепка, слишком прочно вошла в кровь...

– Может, если бы наши мужчины не были столь суровы к нам порой, дорогая, мы не тянулись бы к женской Богине, да простит меня Мать за такое утверждение. Но улыбнёшься иногда какому-нибудь фарисею, а он спешит отвернуться от тебя, как от прокажённой, словно осквернился уже взглядом. Чудаки-ессеи и вовсе отказались от нас, женщин. Мы для них – сосуд греха, вздорные и грешные существа. Отвергнуть женщину и остаться в сиротстве и одиночестве им лучше, нежели иметь дело с плотью. А женщина ведь и есть плоть в чистом виде, и какая прекрасная – достаточно взглянуть на тебя...

– Ну, тут ты не совсем права. Хуза на меня не смотрит, что в твоём присутствии, что без него, будто я прозрачная; а вот ты для него – плоть, и любимейшая!

Так мы шутили и болтали с Иоанной накануне этой встречи, перевернувшей мою жизнь. Я посмеивалась над подругой, утверждая, что она испытывает особую страсть к целителям, и на месте Хузы я бы уже волновалась и ревновала. Она говорила, что я сама не прочь провести осмотр здешних красот, в частности мужских, на предмет покорения. В конце концов было решено, что денег с нас за то, чтобы взглянуть на чудеса Иисуса, не возьмут, и не накажут глупых богатых женщин за проявленное ими любопытство. А потому идти на встречу с этим пророком можно и даже нужно – завтра, с утра.

Пророки, как я уже отмечала, не вызывают у меня тёплых чувств. Как- то так повелось, поскольку их отношение к нам, жрицам любви, тоже не исполнено понимания и привязанности. Поэтому с утра я встала в настроении особо непокорном. И мой наряд на фоне скромного наряда Иоанны смотрелся ярким пятном. Я закрыла плечи, но рукава платья были прозрачными и подчеркивали рисунок рук, цвет платья был красным, а из-под складок его выглядывала чёрная полупрозрачная юбка, наводившая на некоторые мысли. Не стала я набрасывать и покрывала на голову, это удел замужних женщин. Мне, жрице Ашторет, оно не по нраву. Голову мою украсил небольшой и круглый головной убор, напоминающий сеть рыбака, волосы он не закрывает, лишь слегка придерживает – зачем мне скрывать свою главную драгоценность, мою гриву, которой позавидовали бы и кони из конюшни Антипы. Так утверждает Хуза, а он коней этих холит и лелеет. На шею я уложила три ряда черных гагатовых бус, перевязала складки платья вокруг талии широким черным поясом. Словом, Иоанна, терпеливая и кроткая, одетая в тёмное, почти чёрное платье безо всяких украшений, закрытая до самых пяток, только головой покачала. Но упрекать не стала: она же мудрая, и прекрасно знает, что в этом наши дороги расходятся. Как бы мы ни любили друг друга, но ей в жизни следует быть женой любимого мужа, скромной и берегущей себя для него одного. Я – предмет вожделения многих мужчин, источник страстей. Это – самая тёмная сторона Великой Матери, самая загадочная, и привлекательная при этом. Соответствовать своему призванию – мой удел. Соответствовать своему – её. Мы просто две стороны женского начала, и нам очень повезло, что мы любим и понимаем друг друга.

Обычно же эти стороны враждуют друг с другом. Кому, как не мне, знать это, я привыкла к ненавидящим женским взглядам, к злобному перешептыванию обеспокоенных жён за спиной. Думаю, что Иоанне дружба со мной обходится дорого, и немало упреков и предсказаний о том, что она непременно будет обманута, выслушала моя подруга. Я говорила уже, что перед жрицей Ашторет открываются многие двери, но забыла упомянуть, что чаще всего их распахивают мужчины. Женщины, не боящиеся широко открытых дверей – редкие существа, жемчужины среди множества камней на дороге. Они не боятся моего соперничества с собой, ибо сами прекрасны и уверены в себе. Они предполагают благородство и во мне, поскольку не лишены его сами. Иоанна мне верит, как верит и мужу, искренне её любящему. В присутствии Хузы я стараюсь быть тихой и незаметной. И одетой как серая мышь. Удивительно, что он разглядел мои волосы, и хоть слова его были мне приятны, с тех пор в дни его приездов я тем более тщательно их закрываю, словно примерная жена. Но сегодня – не тот случай! Сегодня можно быть самой собой, я сегодня – грешница, развратница и разрушительница. Пусть это будет видно. Всё равно Иоанна берёт двух крепких рабов с собой для нашей охраны. Обидеть нас будет трудно, а смотреть – пусть себе смотрят! Разве не для того я была отделена Великой Матерью, чтобы будить в мужчине – мужчину?!

Как ни рано мы встали в этот день, но к началу зрелища опоздали. Возможно, из-за моих длительных сборов – ну и что? Кто сказал, что надо бежать спозаранку на берег Генисарета, чтобы взглянуть на некоего Иисуса в первую же минуту появления его на берегу? Не слишком ли великая честь этому Мессии бедняков и грешников, как о нём говорят? Другое дело, что не мы одни пришли взглянуть на чудеса, и берег был заполнен стоящими, сидящими и лежащими на песке людьми. Сам проповедник провозглашал слова своего учения с лодки, привязанной длинной веревкой к маленькой пристани. Видимо, на земле ему места уже не нашлось. Иоанна огорчалась, что мы ничего толком не увидим и не услышим. И она была права. Если мы хотели стать участницами действа, следовало принять меры. Я подозвала раба, Каспара, и, отдав ему приказ, покрепче ухватила под руку начавшую было сопротивляться подругу.

Ухмыляющийся Каспар, на пару со вторым рабом, стал расталкивать и раздвигать толпу. Недовольным их поведением всякого рода рыбакам, крестьянам и прочим детям земли, – а здесь их было большинство, – нахальный раб шипел в лицо: "Дорогу Йохане эшет Куза, супруге домоправителя господина нашего, Ирода Антипы!" Ему пришлось раздать пару пинков и пощёчин, прежде чем мы достигли берега, что доставило великое удовольствие этому униженному судьбой существу. Так обычно и бывает, нет большего счастья у раба, чем унизить другого. А Иоанна, прикрыв лицо покрывалом, едва передвигалась, увлекаемая мной, и ей-то, моей возвышенной подруге, было стыдно за используемое преимущество своего положения. В таком порядке мы дошли до самого берега, и здесь присели, свесив ноги чуть ли не в воду. Рабы встали за спиной у нас, вызвав недовольство окружающих. Впрочем, оно быстро погасло при виде обернувшегося Каспара с его варварским лицом и нелепой ухмылкой. Каждый, кто эту ухмылку видел, понимал, что перед ним создание ограниченное и способное в силу этой ограниченности на многое.

Теперь, когда я добилась своего, пусть даже таким путём, не одобряемым едва дышащей от привлеченного к ней всеобщего внимания Иоанной, следовало оглядеться. Мне казалось, что не заметить нашего появления Мессия не мог, оно было достаточно громким. Но, тем не менее, он его не заметил. Он не притворялся, не делал вид, что не обратил на нас внимания. Весь его облик выдавал какую-то совершенную искренность, и было очевидно, что человек этот не солжёт. Ни словом, ни поступком. Я несколько лет подряд смотрю на Иоанну, я знаю, что говорю. Есть такие чудные люди на свете, живущие в своем, отделённом от прочих, мире. Иисус был проникнут тем, что говорил в данную минуту, настолько, что нас не увидел. Он стоял в своей лодке так, словно был один на всём свете. И говорил он себе. Или тому, чьим светом был проникнут. Он обращался к Небесам, и называл эти Небеса так: "Авва, Отче!" Отцом своим Небесным называл он грозного и порой ревниво-злобного, на мой взгляд, а он небеспристрастен, мой женский взгляд, Бога праотцев Израиля. И в этом было столько нежности, столько любви, преданности, даже страсти, что сердце моё невольно забилось сильней. Страсть, даже если она не относится к нам самим, невольно задевает душу, увлекает, иначе почему бы возникало у меня то чувство зависти к Иоанне, о котором я уже говорила?

Но вскоре я успокоилась. Не знаю, что должны были понимать дети земли, рыбаки и крестьяне, в том, о чём дальше заговорил Иисус. Говорил он притчами, языком, как будто доступным простому народу. Но смысл этих притч разгадать было довольно сложно, мне приходилось напрягаться, и я видела, как сходятся брови на лице Иоанны, и взгляд её делается несколько отрешенным. А это у подруги верный признак задумчивости и попыток найти ответы на нелегкие вопросы.

– Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит![1]

В общем, мне вполне понятно. Это он о своём учении, которое нам излагает. Кому-то, кто всё понял и воспринял как нужно, обещает стократную награду, а такие, как я, вероятно, – зерно, упавшее на дороге. И мысль его не взойдёт в наших душах... Из всего этого я вынесла утешение: уши у меня, по крайней мере, есть, и они слышат. Буду слушать дальше, посмотрим, что получится...

А в окружении этого Учителя далеко не все с ушами. Мальчик, что сидит с ним в лодке, время от времени подгребая веслом, чтобы не удаляться от берега, верёвка-то длинная, этот мальчик скорее глазаст. С ушами же у него плохо. Поскольку вот уже несколько мгновений подряд он изучает мою грудь во всех подробностях. Могу предсказать: когда дело дойдет до нижней юбки с её прозрачностью, а судя по его интересу ко мне, это рано или поздно случится, глаза его загорятся, а уши окончательно оглохнут. С того места, где они плавают, ему откроется многое, о чём не догадывается Учитель.

– Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы... Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин! Не доброе ли семя ты сеял на поле твоём? Откуда же на нём плевелы?» Он же сказал им: «враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «нет; чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою»[2].

В этой притче я поняла немного, но достаточно, чтобы почувствовать: с такими, как я, в Царстве Небесном разберутся легко и просто. Повяжут в снопы, и сожгут, как сжигают плевелы. Ну почему все эти пророки так добры к нам, так милосердны? Между тем мальчик в лодке оглох, как я и предсказывала. Хорошо, если не свалится в воду, и я же опять останусь виноватой во всём...

– Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его[3]...

О, Великая Мать! Неужели я пришла сюда затем, чтобы узнать, как растут пшеничные, горчичные и прочие зёрна, как им мешают плевелы, и как со всем этим бороться... Ну моё ли это дело! От нечего делать и от душевной тоски я улыбнулась мальчику так нежно, как только могла. Всем своим видом он показывал готовность плыть, лететь, ползти ко мне. Но из лодки, теперь уже к глубокому моему сожалению, так и не выпал, было бы хоть какое развлечение...

Громкий плач раздался на берегу, отчаянный, навзрыд, пронзающий сердце насквозь. Он сменился каким-то диким, неестественным хохотом. В опасной близости от нас забился в судорогах человек, бросились врассыпную в стороны от него перепуганные люди. Мы с Иоанной застыли на месте, не в силах двигаться от страха. Каспар со вторым рабом куда-то исчезли, и мы оказались с ней одни рядом с бесноватым. Подруга прижалась к плечу, я слышала бешеный стук её сердца, сливавшийся с моим...

Тело бесноватого вдруг изогнулось дугой и застыло в таком положении. А на мою голову опустилась чья-то рука.

– Не бойся, теперь ничего больше не бойся. – сказал Он глубоким и нежным голосом, где-то над головой. Снова в этом голосе была страсть, тронувшая меня. А ведь притчи Он пересказывал совсем по-другому, скучным, проповедническим тоном. Ещё Он провел рукой по моим волосам. Раз, и другой, словно уже имел на это право, словно не в первый раз доводилось Ему так успокаивать меня в моем страхе. И покой воцарился в моей душе, только потом, когда он отвёл руку, стало томить сожаление, что отвёл.

Иисус стоял над бесноватым, стоял и смотрел. Развевались по ветерку его светлые, с рыжиной, волосы. Зеленые глаза исследовали пронзительно, с пониманием, выгнутое дугой, неестественно приподнятое над землёй тело молодого человека лет не более двадцати, с красивыми, нежными чертами лица. Одет был последний не как крестьянин или рыбак, одежда скорее выдавала в нём горожанина, и горожанина из весьма состоятельной семьи. И когда к ногам Иисуса бросился некто, по-видимому, отец юноши, и обнимая его колени, стал умолять об излечении, я разглядела в его лице черты человека мыслящего и услышала речь отнюдь не простую. Но дело не в этом. Здесь повсюду много больных – расслабленных, калек, одержимых бесом, и приводит их надежда избавиться от своих недугов посредством целебных источников, изобилующих на берегах Генисарета. Среди них много и бедных, и богатых, ведь болезни не щадят людей по этому признаку, хватает их и у тех, и у других. Вот и Хуза купил для жены дом и сад, и в жару она отдыхает и лечится именно в этом благословенном месте. Странно было другое. Слыша мольбы несчастного отца, внимая им, Иисус сам словно светлел лицом, выпрямлялся. Было такое впечатление, словно он становился выше ростом, как бывает с людьми, вдруг поверившими в себя. Он склонился к бесноватому, провёл рукой по его лицу, потом по груди, животу, ногам. Я ощутила в этом движении, как сильна мужская рука, что дарит покой и утешение слабым. Вместе с тем, какой нежной она становится, когда Иисус исцеляет! Под волшебной этой рукой тело бесноватого расслабилось, опустилось на песок. И вновь раздался голос, исполненный той же силы и нежности, что присуща его рукам, завораживающе действующий на меня.

– Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои. Встань и иди в дом твой.

Невозможно описать словами потрясение, какое я испытала через некоторое время, когда бесноватый открыл глаза. Не сразу, медленно, но верно возвращался он в этот мир, и лицо его принимало осмысленное выражение. Он приподнялся и присел. Заливался слезами осчастливленный отец, которому Иисус тихо шептал о чём-то. Юноша встал, разминая мышцы, оглядел пространство перед собой. Общее внимание смутило его, и он, подчиняясь словам Иисуса, развернулся и пошёл.

Ещё не успели умолкнуть вздохи, удивленные вскрики и пересуды, когда к Иисусу приблизился другой человек, среднего возраста, и откинул складки одежды с руки, обнажив её по плечо. Вновь отшатнулась приблизившаяся было к Иисусу толпа. Розовато-жёлтые пятна на руке просителя выдавали проказу. Кланяясь Иисусу, прокажённый сказал:

– Господи! Если хочешь, можешь меня очистить.

– Хочу, очистись! – раздался в ответ уверенный, волшебный голос. И снова Иисус провёл рукой по руке больного. Это казалось немыслимым, невероятным – он ничего не боялся, даже этой ужасной болезни, болезни отверженных, отброшенных обществом людей. Появись в этой толпе хищный зверь, желающий растерзать, убить, разгрызть наши тела, и то он не вызвал бы, скорее всего, того ужаса и отвращения, какое питают к больным проказой их здоровые соплеменники. Ибо проказа заразна, и разделяет целые семьи, выгоняя за порог дома отцов, матерей, и даже некогда любимых детей, если их коснулся бич Божий.

Здесь же, на наших глазах, исчезали, растворялись ужасные пятна, уходили в небытие. Я была как во сне, берег уплывал от меня, наверное, я плакала, а по лицу подруги, я увидела мельком, уж точно катились крупные горошины-слёзы. Обняв за плечи просителя, смотря ему прямо в глаза, Иисус что-то шептал ему, но я уже не слышала, что – слишком большим было моё потрясение и восхищение происходящим, а голос, который уже не забыть никогда, – слишком тихим, предназначенным лишь для исцеляемого.

– Иди, и как ты веровал, да будет тебе! – сказал потом громко Мессия, убрав свои руки с плеч бывшего прокажённого. Смотри, никому не сказывай; но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство ему.

Потом Он снова ушел в свою лодку, и уплыл со своими учениками куда-то, оставив нас на берегу – оглушенных, одурманенных, плачущих от восторга. Каспар всё-таки увел нас с берега, он, трусливый негодяй, появился возник рядом с нами, когда всё закончилось. В другое время он получил бы от меня заслуженную оплеуху, но теперь было не до этого. Надо было унести свой потрясенный разум домой, и попробовать осмыслить, понять, что же всё это значит. Так мы с Иоанной и поступили, а потом был длинный, долгий вечер, и много разговоров, посвящённых, конечно, прежде всего, тому, как Иоанне встать однажды на его пути со своим горем, чтобы и её коснулась Благодать, ниспосланная Ему...

[1] Евангелие от Матфея. 13:3-9.

[2] Евангелие от Матфея.13:24-30.

[3] Евангелие от Матфея.13:31-32.

И всё же каждое новое имя целителя ли, пророка ли, которое достигает ушей Иоанны, вызывает у неё интерес, больший, чем у кого-либо другого. И она разыскивает его. А вдруг? Если не себе, то другим пригодится, она же не терпит, когда рядом кто- то болен, страдает, потерял надежду. Она бежит по зову сердца лечить, спасать, поддерживать...

Так было этим летом, когда она вновь увезла меня на Генисаретское озеро. В окрестностях шла молва о некоем Иисусе Назорее. Он учил народ, и сотворил несколько чудес, и уже кого- то вылечил от неизлечимой болезни – кто говорил, что слепому отверз очи, кто утверждал, что бесноватого избавил от падучей болезни.

– Знаешь, Мариам, дороги, по которым мы идем, порой предполагают встречи, и встречи счастливые, – начала она как-то вечером, упомянув об Иисусе. Нам с тобой уже повезло однажды, почему же не дважды?

– Я пойду с тобой куда угодно, если ты об этом, – отвечала я ей. Хотя не очень- то верю в пророков, которых нынче развелось сверх всякой меры. Священство Й’рушалайима относится к нему крайне плохо, я что- то слышала об этом. Впрочем, эти и нас не жалуют, только справиться не могут, не по зубам им наша древняя вера в Женскую Богиню, слишком она крепка, слишком прочно вошла в кровь...

– Может, если бы наши мужчины не были столь суровы к нам порой, дорогая, мы не тянулись бы к женской Богине, да простит меня Мать за такое утверждение. Но улыбнёшься иногда какому-нибудь фарисею, а он спешит отвернуться от тебя, как от прокажённой, словно осквернился уже взглядом. Чудаки-ессеи и вовсе отказались от нас, женщин. Мы для них – сосуд греха, вздорные и грешные существа. Отвергнуть женщину и остаться в сиротстве и одиночестве им лучше, нежели иметь дело с плотью. А женщина ведь и есть плоть в чистом виде, и какая прекрасная – достаточно взглянуть на тебя...

– Ну, тут ты не совсем права. Хуза на меня не смотрит, что в твоём присутствии, что без него, будто я прозрачная; а вот ты для него – плоть, и любимейшая!

Так мы шутили и болтали с Иоанной накануне этой встречи, перевернувшей мою жизнь. Я посмеивалась над подругой, утверждая, что она испытывает особую страсть к целителям, и на месте Хузы я бы уже волновалась и ревновала. Она говорила, что я сама не прочь провести осмотр здешних красот, в частности мужских, на предмет покорения. В конце концов было решено, что денег с нас за то, чтобы взглянуть на чудеса Иисуса, не возьмут, и не накажут глупых богатых женщин за проявленное ими любопытство. А потому идти на встречу с этим пророком можно и даже нужно – завтра, с утра.

Пророки, как я уже отмечала, не вызывают у меня тёплых чувств. Как- то так повелось, поскольку их отношение к нам, жрицам любви, тоже не исполнено понимания и привязанности. Поэтому с утра я встала в настроении особо непокорном. И мой наряд на фоне скромного наряда Иоанны смотрелся ярким пятном. Я закрыла плечи, но рукава платья были прозрачными и подчеркивали рисунок рук, цвет платья был красным, а из-под складок его выглядывала чёрная полупрозрачная юбка, наводившая на некоторые мысли. Не стала я набрасывать и покрывала на голову, это удел замужних женщин. Мне, жрице Ашторет, оно не по нраву. Голову мою украсил небольшой и круглый головной убор, напоминающий сеть рыбака, волосы он не закрывает, лишь слегка придерживает – зачем мне скрывать свою главную драгоценность, мою гриву, которой позавидовали бы и кони из конюшни Антипы. Так утверждает Хуза, а он коней этих холит и лелеет. На шею я уложила три ряда черных гагатовых бус, перевязала складки платья вокруг талии широким черным поясом. Словом, Иоанна, терпеливая и кроткая, одетая в тёмное, почти чёрное платье безо всяких украшений, закрытая до самых пяток, только головой покачала. Но упрекать не стала: она же мудрая, и прекрасно знает, что в этом наши дороги расходятся. Как бы мы ни любили друг друга, но ей в жизни следует быть женой любимого мужа, скромной и берегущей себя для него одного. Я – предмет вожделения многих мужчин, источник страстей. Это – самая тёмная сторона Великой Матери, самая загадочная, и привлекательная при этом. Соответствовать своему призванию – мой удел. Соответствовать своему – её. Мы просто две стороны женского начала, и нам очень повезло, что мы любим и понимаем друг друга.

Обычно же эти стороны враждуют друг с другом. Кому, как не мне, знать это, я привыкла к ненавидящим женским взглядам, к злобному перешептыванию обеспокоенных жён за спиной. Думаю, что Иоанне дружба со мной обходится дорого, и немало упреков и предсказаний о том, что она непременно будет обманута, выслушала моя подруга. Я говорила уже, что перед жрицей Ашторет открываются многие двери, но забыла упомянуть, что чаще всего их распахивают мужчины. Женщины, не боящиеся широко открытых дверей – редкие существа, жемчужины среди множества камней на дороге. Они не боятся моего соперничества с собой, ибо сами прекрасны и уверены в себе. Они предполагают благородство и во мне, поскольку не лишены его сами. Иоанна мне верит, как верит и мужу, искренне её любящему. В присутствии Хузы я стараюсь быть тихой и незаметной. И одетой как серая мышь. Удивительно, что он разглядел мои волосы, и хоть слова его были мне приятны, с тех пор в дни его приездов я тем более тщательно их закрываю, словно примерная жена. Но сегодня – не тот случай! Сегодня можно быть самой собой, я сегодня – грешница, развратница и разрушительница. Пусть это будет видно. Всё равно Иоанна берёт двух крепких рабов с собой для нашей охраны. Обидеть нас будет трудно, а смотреть – пусть себе смотрят! Разве не для того я была отделена Великой Матерью, чтобы будить в мужчине – мужчину?!

Как ни рано мы встали в этот день, но к началу зрелища опоздали. Возможно, из-за моих длительных сборов – ну и что? Кто сказал, что надо бежать спозаранку на берег Генисарета, чтобы взглянуть на некоего Иисуса в первую же минуту появления его на берегу? Не слишком ли великая честь этому Мессии бедняков и грешников, как о нём говорят? Другое дело, что не мы одни пришли взглянуть на чудеса, и берег был заполнен стоящими, сидящими и лежащими на песке людьми. Сам проповедник провозглашал слова своего учения с лодки, привязанной длинной веревкой к маленькой пристани. Видимо, на земле ему места уже не нашлось. Иоанна огорчалась, что мы ничего толком не увидим и не услышим. И она была права. Если мы хотели стать участницами действа, следовало принять меры. Я подозвала раба, Каспара, и, отдав ему приказ, покрепче ухватила под руку начавшую было сопротивляться подругу.

Ухмыляющийся Каспар, на пару со вторым рабом, стал расталкивать и раздвигать толпу. Недовольным их поведением всякого рода рыбакам, крестьянам и прочим детям земли, – а здесь их было большинство, – нахальный раб шипел в лицо: "Дорогу Йохане эшет Куза, супруге домоправителя господина нашего, Ирода Антипы!" Ему пришлось раздать пару пинков и пощёчин, прежде чем мы достигли берега, что доставило великое удовольствие этому униженному судьбой существу. Так обычно и бывает, нет большего счастья у раба, чем унизить другого. А Иоанна, прикрыв лицо покрывалом, едва передвигалась, увлекаемая мной, и ей-то, моей возвышенной подруге, было стыдно за используемое преимущество своего положения. В таком порядке мы дошли до самого берега, и здесь присели, свесив ноги чуть ли не в воду. Рабы встали за спиной у нас, вызвав недовольство окружающих. Впрочем, оно быстро погасло при виде обернувшегося Каспара с его варварским лицом и нелепой ухмылкой. Каждый, кто эту ухмылку видел, понимал, что перед ним создание ограниченное и способное в силу этой ограниченности на многое.

Теперь, когда я добилась своего, пусть даже таким путём, не одобряемым едва дышащей от привлеченного к ней всеобщего внимания Иоанной, следовало оглядеться. Мне казалось, что не заметить нашего появления Мессия не мог, оно было достаточно громким. Но, тем не менее, он его не заметил. Он не притворялся, не делал вид, что не обратил на нас внимания. Весь его облик выдавал какую-то совершенную искренность, и было очевидно, что человек этот не солжёт. Ни словом, ни поступком. Я несколько лет подряд смотрю на Иоанну, я знаю, что говорю. Есть такие чудные люди на свете, живущие в своем, отделённом от прочих, мире. Иисус был проникнут тем, что говорил в данную минуту, настолько, что нас не увидел. Он стоял в своей лодке так, словно был один на всём свете. И говорил он себе. Или тому, чьим светом был проникнут. Он обращался к Небесам, и называл эти Небеса так: "Авва, Отче!" Отцом своим Небесным называл он грозного и порой ревниво-злобного, на мой взгляд, а он небеспристрастен, мой женский взгляд, Бога праотцев Израиля. И в этом было столько нежности, столько любви, преданности, даже страсти, что сердце моё невольно забилось сильней. Страсть, даже если она не относится к нам самим, невольно задевает душу, увлекает, иначе почему бы возникало у меня то чувство зависти к Иоанне, о котором я уже говорила?

Но вскоре я успокоилась. Не знаю, что должны были понимать дети земли, рыбаки и крестьяне, в том, о чём дальше заговорил Иисус. Говорил он притчами, языком, как будто доступным простому народу. Но смысл этих притч разгадать было довольно сложно, мне приходилось напрягаться, и я видела, как сходятся брови на лице Иоанны, и взгляд её делается несколько отрешенным. А это у подруги верный признак задумчивости и попыток найти ответы на нелегкие вопросы.

– Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит![1]

В общем, мне вполне понятно. Это он о своём учении, которое нам излагает. Кому-то, кто всё понял и воспринял как нужно, обещает стократную награду, а такие, как я, вероятно, – зерно, упавшее на дороге. И мысль его не взойдёт в наших душах... Из всего этого я вынесла утешение: уши у меня, по крайней мере, есть, и они слышат. Буду слушать дальше, посмотрим, что получится...

А в окружении этого Учителя далеко не все с ушами. Мальчик, что сидит с ним в лодке, время от времени подгребая веслом, чтобы не удаляться от берега, верёвка-то длинная, этот мальчик скорее глазаст. С ушами же у него плохо. Поскольку вот уже несколько мгновений подряд он изучает мою грудь во всех подробностях. Могу предсказать: когда дело дойдет до нижней юбки с её прозрачностью, а судя по его интересу ко мне, это рано или поздно случится, глаза его загорятся, а уши окончательно оглохнут. С того места, где они плавают, ему откроется многое, о чём не догадывается Учитель.

– Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы... Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин! Не доброе ли семя ты сеял на поле твоём? Откуда же на нём плевелы?» Он же сказал им: «враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «нет; чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою»[2].

В этой притче я поняла немного, но достаточно, чтобы почувствовать: с такими, как я, в Царстве Небесном разберутся легко и просто. Повяжут в снопы, и сожгут, как сжигают плевелы. Ну почему все эти пророки так добры к нам, так милосердны? Между тем мальчик в лодке оглох, как я и предсказывала. Хорошо, если не свалится в воду, и я же опять останусь виноватой во всём...

– Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его[3]...

О, Великая Мать! Неужели я пришла сюда затем, чтобы узнать, как растут пшеничные, горчичные и прочие зёрна, как им мешают плевелы, и как со всем этим бороться... Ну моё ли это дело! От нечего делать и от душевной тоски я улыбнулась мальчику так нежно, как только могла. Всем своим видом он показывал готовность плыть, лететь, ползти ко мне. Но из лодки, теперь уже к глубокому моему сожалению, так и не выпал, было бы хоть какое развлечение...

Громкий плач раздался на берегу, отчаянный, навзрыд, пронзающий сердце насквозь. Он сменился каким-то диким, неестественным хохотом. В опасной близости от нас забился в судорогах человек, бросились врассыпную в стороны от него перепуганные люди. Мы с Иоанной застыли на месте, не в силах двигаться от страха. Каспар со вторым рабом куда-то исчезли, и мы оказались с ней одни рядом с бесноватым. Подруга прижалась к плечу, я слышала бешеный стук её сердца, сливавшийся с моим...

Тело бесноватого вдруг изогнулось дугой и застыло в таком положении. А на мою голову опустилась чья-то рука.

– Не бойся, теперь ничего больше не бойся. – сказал Он глубоким и нежным голосом, где-то над головой. Снова в этом голосе была страсть, тронувшая меня. А ведь притчи Он пересказывал совсем по-другому, скучным, проповедническим тоном. Ещё Он провел рукой по моим волосам. Раз, и другой, словно уже имел на это право, словно не в первый раз доводилось Ему так успокаивать меня в моем страхе. И покой воцарился в моей душе, только потом, когда он отвёл руку, стало томить сожаление, что отвёл.

Иисус стоял над бесноватым, стоял и смотрел. Развевались по ветерку его светлые, с рыжиной, волосы. Зеленые глаза исследовали пронзительно, с пониманием, выгнутое дугой, неестественно приподнятое над землёй тело молодого человека лет не более двадцати, с красивыми, нежными чертами лица. Одет был последний не как крестьянин или рыбак, одежда скорее выдавала в нём горожанина, и горожанина из весьма состоятельной семьи. И когда к ногам Иисуса бросился некто, по-видимому, отец юноши, и обнимая его колени, стал умолять об излечении, я разглядела в его лице черты человека мыслящего и услышала речь отнюдь не простую. Но дело не в этом. Здесь повсюду много больных – расслабленных, калек, одержимых бесом, и приводит их надежда избавиться от своих недугов посредством целебных источников, изобилующих на берегах Генисарета. Среди них много и бедных, и богатых, ведь болезни не щадят людей по этому признаку, хватает их и у тех, и у других. Вот и Хуза купил для жены дом и сад, и в жару она отдыхает и лечится именно в этом благословенном месте. Странно было другое. Слыша мольбы несчастного отца, внимая им, Иисус сам словно светлел лицом, выпрямлялся. Было такое впечатление, словно он становился выше ростом, как бывает с людьми, вдруг поверившими в себя. Он склонился к бесноватому, провёл рукой по его лицу, потом по груди, животу, ногам. Я ощутила в этом движении, как сильна мужская рука, что дарит покой и утешение слабым. Вместе с тем, какой нежной она становится, когда Иисус исцеляет! Под волшебной этой рукой тело бесноватого расслабилось, опустилось на песок. И вновь раздался голос, исполненный той же силы и нежности, что присуща его рукам, завораживающе действующий на меня.

– Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои. Встань и иди в дом твой.

Невозможно описать словами потрясение, какое я испытала через некоторое время, когда бесноватый открыл глаза. Не сразу, медленно, но верно возвращался он в этот мир, и лицо его принимало осмысленное выражение. Он приподнялся и присел. Заливался слезами осчастливленный отец, которому Иисус тихо шептал о чём-то. Юноша встал, разминая мышцы, оглядел пространство перед собой. Общее внимание смутило его, и он, подчиняясь словам Иисуса, развернулся и пошёл.

Ещё не успели умолкнуть вздохи, удивленные вскрики и пересуды, когда к Иисусу приблизился другой человек, среднего возраста, и откинул складки одежды с руки, обнажив её по плечо. Вновь отшатнулась приблизившаяся было к Иисусу толпа. Розовато-жёлтые пятна на руке просителя выдавали проказу. Кланяясь Иисусу, прокажённый сказал:

– Господи! Если хочешь, можешь меня очистить.

– Хочу, очистись! – раздался в ответ уверенный, волшебный голос. И снова Иисус провёл рукой по руке больного. Это казалось немыслимым, невероятным – он ничего не боялся, даже этой ужасной болезни, болезни отверженных, отброшенных обществом людей. Появись в этой толпе хищный зверь, желающий растерзать, убить, разгрызть наши тела, и то он не вызвал бы, скорее всего, того ужаса и отвращения, какое питают к больным проказой их здоровые соплеменники. Ибо проказа заразна, и разделяет целые семьи, выгоняя за порог дома отцов, матерей, и даже некогда любимых детей, если их коснулся бич Божий.

Здесь же, на наших глазах, исчезали, растворялись ужасные пятна, уходили в небытие. Я была как во сне, берег уплывал от меня, наверное, я плакала, а по лицу подруги, я увидела мельком, уж точно катились крупные горошины-слёзы. Обняв за плечи просителя, смотря ему прямо в глаза, Иисус что-то шептал ему, но я уже не слышала, что – слишком большим было моё потрясение и восхищение происходящим, а голос, который уже не забыть никогда, – слишком тихим, предназначенным лишь для исцеляемого.

– Иди, и как ты веровал, да будет тебе! – сказал потом громко Мессия, убрав свои руки с плеч бывшего прокажённого. Смотри, никому не сказывай; но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство ему.

Потом Он снова ушел в свою лодку, и уплыл со своими учениками куда-то, оставив нас на берегу – оглушенных, одурманенных, плачущих от восторга. Каспар всё-таки увел нас с берега, он, трусливый негодяй, появился возник рядом с нами, когда всё закончилось. В другое время он получил бы от меня заслуженную оплеуху, но теперь было не до этого. Надо было унести свой потрясенный разум домой, и попробовать осмыслить, понять, что же всё это значит. Так мы с Иоанной и поступили, а потом был длинный, долгий вечер, и много разговоров, посвящённых, конечно, прежде всего, тому, как Иоанне встать однажды на его пути со своим горем, чтобы и её коснулась Благодать, ниспосланная Ему...

[1] Евангелие от Матфея. 13:3-9.

[2] Евангелие от Матфея.13:24-30.

[3] Евангелие от Матфея.13:31-32.

Рейтинг: +2

435 просмотров

Комментарии (2)

| Рыжик) # 29 мая 2015 в 14:49 +1 | ||

|

| Олег Фурсин # 30 мая 2015 в 18:02 +1 | ||

|

Новые произведения