Офицерский штрафной батальон

27 апреля 2013 -

Семён Басов

ДИТЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Двадцатый век! Бушующий век! Век разрушений и созиданий! Век войн и невиданных страданий, революций и бесконечного восстановления дотла разрушенной страны после войн и всякого рода перестроек. Век покорения космоса, создания атомных и водородных бомб, облета и высадки на Луну луноходов и человека.

Я родился накануне Октябрьской революции в 1915 году в городе Фатеж Курской области десятым ребенком в крестьянской семье. После меня родился еще один. Трое умерли во младенчестве, остальные восемь были живы до Отечественной войны. Шесть сыновей, две дочери, отец, мама и бабушка. Всего одиннадцать душ. Большая семья. Отец заставлял детей учиться. У него была поговорка: «Учись! Не будешь учиться, будешь пахать!». А мы видели, как отец сохой пахал землю, и пот градом катил по его лицу, а рубашка вся от пота и соли становилась дубленой. По окончании средней школы я поступил учиться, в 1933 году, в Ленинградский Автомобильно-дорожный институт, который в 1938 году окончил, получив диплом с отличием и специальность инженера строителя автомагистралей и городских путей сообщения.

Я вместе с Советской властью пережил братоубийственную войну, когда «белые наступают, красные отступают» и все льется и льется народная кровь. Я вместе с ней пережил наступление Антанты, когда хотели задушить молодую республику. Вместе с ней пережил индустриализацию и коллективизацию. «Эти только два гигантских свершений – индустриализация и коллективизация, без которой Советский Союз остался бы беспомощным в капиталистическом окружении и был бы смят и уничтожен еще до нападения Гитлера, потому, что представлял бы собой беззащитное в военном отношении пространство.

Красная армия с винтовками в сухопутных войсках и саблями в кавалерии не смогла бы отразить очередной крестовый поход армий Антанты (или других объединений), оснащенных несметным количеством самого современного вооружения. Индустриализация за годы пятилеток дала стране возможность создать оборонную промышленность и современное вооружение – это стратегический расчет Сталина и далекая его прозорливость» (Владимир Карпов «Генералиссимус» книга первая стр.88 Вече, Москва 2003 год).

Я пережил репрессии, когда двоюродный брат мой Басов Андрей Стефанович, председатель колхоза, член партии с1919 года был посажен на 10 лет. В тюрьме умер. Посмертно реабилитирован. Отец, басов Емельян Александрович, был исключен из колхоза за связь с врагом. Восстановить не успели, умер в 1939 году. Родного брата, Басова Бориса Емельяновича, выгнали из армии, исключили из партии, посадили в тюрьму за анекдот. Потом реабилитировали. Второго брата, Басова Георгия Емельяновича, исключили из Ленинградского технологического техникума, как сына кулака. Поехал искать правду в Москву, был принят Н.К.Крупской и сестрой Ленина – М.И.Ульяновой. После их вмешательства восстановили. Меня за то, что был я двадцать дней в плену, направили в офицерский штрафной батальон искупить свою «несуществующую вину» кровью в сражениях на Курской дуге.

Грянула Великая Отечественная. Шесть братьев отправила на фронт моя мама. Почти целое отделение. Забегая, вперед скажу результат: одного, Бориса, отозвали с фронта. Он ранее был шахтером в г. Чита. Украина оккупирована, а стране нужен уголь. Остальные братья хлебнули сполна. Двое убиты: самый младший рядовой Сергей Басов и лейтенант Николай Басов; трое ранены, двое дважды, двое тяжело. Один, самый старший, Леонид Басов, всю войну, все 900 дней воевал на Ленинградском фронте, в блокадном Ленинграде с выбитым глазом и поврежденным плечом. Средний, командир противотанкового орудия «сорокапятки», сержант, Георгий Басов, был остановлен на Одере с осколком в легком у самого сердца, с оторванным пальцем на руке. Он не дошел до Берлина всего 90 км. И мне одному из шести братьев довелось дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге за всех братьев Басовых. Ко всему прочему, дом наш в городе Фатеже, во время Курской битвы был разбомблен и сожжен. Мама и сестра остались без крова. Такова цена вклада нашей семьи в победу. Но, несмотря на репрессии, все мои братья, да и я сам не озлобились, воевали честно и самоотверженно.

Я жил в такие времена и

Колокол Вечевой звучал

Тогда не в дни Побед,

А Бед народных.

И видел я: «Как тяжкий млат

Дробя стекло, кует булат!»

Я всю войну прошагал в шинели опиленной: три раза лежал в госпиталях: госпиталь по ранению, госпиталь – сыпной тиф на фронте, госпиталь - воспаление легких на фронте. Сверхтяжелым, неимоверным трудом восстанавливали разрушенную страну. Создали могучий Советский Союз – сверхдержаву. Я вместе с Советской властью, от колыбели и до самого ее конца, полностью испил ее горькую чашу Титанического, Героического и Трагического пути. Я, вместе с ней, создавал сильное государство, до основания разрушенное в конце этого бушующего века и со слезами на глазах проводил его в Последний путь.

Как же был прав Наполеон, когда 200 лет тому назад сказал: «Избави меня Бог от друзей, а с врагами я сам справлюсь». Советский Союз с врагами справился, а от «друзей» - погиб. Так и погибла Великая Сверхдержава. Тот же Наполеон заявлял: «От Великого до смешного – один шаг». Собрались в Беловежской Пуще «особое совещание» - пресловутая «тройка» и вынесла приговор Советскому Союзу: разделить республики «без права переписки». (Во время репрессий слова «без права переписки» означали смертную казнь.) Вот и «порвалась цепь Великая, порвалась и ударила» по всем республикам. И снова началась Перестройка. Господи! Сколько же можно?!

НЕ НУЖНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ

Рухнул Союз, обрушился противовес. И кровавое «эхо» этого разрешения покатилось не только по бывшим Советским республикам, но и по всему миру: Нагорный Карабах, Приднестровье, Чечня, Грузия и Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Югославия и Косово, Ирак и никто не знает, сколько еще нам придется услышать это кровавое «эхо». Мы удивительный народ! Маятниковый народ: то до отказа влево, то до отказа вправо.

«Коле хвалим, так уж дружно,

Коль ругаем, то дружней.

Коле бьем, так уж за дело,

Коль без дела, бьем сильней.

Муки терпим, не крича,

Коле рубим, так с плеча».

И сейчас, смотря телевизор, читая газеты, книги диву даешься: как извращается в средствах массовой информации наша «Великая история». Как она замалчивается в учебниках, освещается только негативное, игнорируя высокие достижения. Как охаивается Советская власть, из которой вышли сами охаиватели, которая дала им бесплатное высшее образование, да еще и стипендию платила. Даже добрались до «святая святых», до нашей Великой Победы. В книгах вдалбливается в голову нашей молодежи, что Советский Союз сам виноват в войне, сам ее спровоцировал. Сам планировали нанести первый удар, и что наши полководцы бездарны, выиграли войну только «мясом», т.е. гибелью многих людей. Наводнили базары и полки книжных магазинов книгами всякого рода писателями типа Резунами-Суворовыми . «Прошло то время, когда мужик Белинского и Гоголя с базара приносил» (Некрасов). Лживыми своими «Ледоколами» дробят все великое, которое создавалось нашим поколением.

«Из всех предательств, самое большое – предательство прошлого!». Берутся писать не знающие и не ведающие войну, никогда не нюхавшие пороха. Берутся писать и ставить фильма о малоисследованных ее частях, извращая вдоль и поперек. Перед 60-летием Победы вышел на экраны по каналу 1+1, дважды повторенный сериал фильма режиссера Володарского «Штрафбат». А сейчас (во время написания этого произведения) вновь показывают этот сериал по «Новому каналу», видимо приурочивая его ко дню «Защитника Родины» - 23 февраля. Очевидно, режиссер решил показать «правду» о войне, о замалчивании на протяжении 60-ти лет штрафных батальонов, а показал ложь. Не показал, как воевали штрафники настоящие, не уголовники. Акцент сделан на том, как с ними бесчеловечно обращались. Сам не варясь в адских котлах, в которых варились штрафники офицеры и их командиры, взялся показать их. В фильме «Штрафбат» показаны не офицеры- штрафники, а уголовники, проигрывающие в карты и режущие друг друга, бандиты, насилующие женщин, грабящих склады, поднимаемые в атаку работниками НКВД, стреляющими сзади из пулеметов. Фильм посмотрели миллионы людей, как в России, так и на Украине, и у этих зрителей осталось впечатление, что в штрафбатах были уголовники и бандиты.

Моя знакомая, доцент одного из институтов, рассказала мне, что ее племянница, посмотрев этот фильм, узнав, что я был штрафником, воскликнула: «Так он же уголовник, я его боюсь, его надо бояться!».

ЧТО ТАКОЕ «ШТРАФБАТ»?

Я был рядовым штрафником в 8-м Отдельном штрафном батальоне Центрального фронта на Курской дуге под командованием генерала, впоследствии маршала Рокоссовского К.К. и знаю настоящую правду, кто там был, за что попадал, как действовал штрафбат и как из него освобождали. О штрафбате была напечатана моя статья в газете «Слово ветерана» №57 от 20 июля 2002 года. Настоящую правду о штрафбате показал генерал-майор А.В.Пыльцын в своей книге, изданной в 2003 году под названием «Штрафной удар, или как офицерский штрафбат дошел до Берлина», которая решением Законодательного собрания Санкт-Петербурга от 7 апреля 2005 года удостоена Литературной премии 1-й степени. В 2005 году вышло второе издание этой книги. Сам А.В.Пыльцын служил в том самом 8 Отдельном штрафном батальоне, в котором был и я штрафником, а он был командиром взвода, а потом роты штрафников. Был трижды ранен, из них дважды тяжело и снова возвращался в этот батальон. Надо сказать, о штрафных батальонах еще недавно не то что писать, а и говорить было не принято. На протяжении 50 лет это была закрытая тема и в многочисленных мемуарах, как генералов, так и других писателей о войне, ни слова не было сказано. Поэтому фильм «Штрафбат» вызвал огромный интерес, к сожалению, исказивший правду о штрафбатах. О причинах замалчивания этой темы, в дальнейшем я скажу свое личное мнение.

Штрафные батальоны создавались по приказу Сталина №227 от 28 июля 1942 года, известному как «Ни шагу назад». По этому приказу создавались от одного до трех штрафных батальонов в пределах фронта, куда направлялись средние и старшие командиры, провинившиеся в нарушении дисциплины, по трусости или неустойчивости и ставились их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить своей кровью свои преступления перед Родиной. В штрафные батальоны направлялись на срок от одного до трех месяцев средний комсостав либо по приказу командира дивизии или выше, либо по суду военного трибунала; командиров батальонов и полков – только по суду военного трибунала. В пределах Армий формировалось от пяти до десяти штрафных рот, куда направлять рядовой и сержантский состав за те же преступления. Командирами в штрафные части назначались приказом Командующего Фронта из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников. По этому же приказу №227 предлагалось сформировать в пределах Армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (200 человек), поставить их в непосредственном тылу НЕУСТОЙЧИВЫХ ДИВИЗИЙ. Подчеркну, что не штрафбатов, а именно неустойчивых дивизий. В приказе «ставить в тыл штрафбатов», а такое мнение распространяется несведущими, и показано в фильме «Штрафбат», ни слова не сказано.

Как же выполнялся этот приказ? После разгрома Сталинградской группировки немцев до Курска шло успешное наступление, нарушений не было, или были незначительными. Даже если они и были, то командиры не стремились отдавать своих подчиненных за незначительные нарушения под трибунал. Трибуналы не работали. А батальоны по приказу созданы, но наполнять их было не кем. Потом кто-то вспомнил, что есть офицеры, бывшие в плену, бежавшие из плена, перешедшие к своим и продолжающие служить в армии. Есть офицеры, которые не сумели перейти фронт и освобожденные Советской Армией. Вот тогда, в марте 1943 года была создано комиссия из 3-х человек (тройка) «по проверке офицеров, бывших в плену». По-видимому, срочно было необходимо создаваемые штрафные батальоны заполнить. Поэтому бывших в плену офицеров отзывали из подразделений и направляли в эту комиссию.

Эти комиссии без разбора в том, сдался в плен или не по своей воле попал туда, направляли в штрафбаты рядовыми. Эти же комиссии направляли и тех офицеров, которые не были в плену, но находились в окружении и не сумевших перейти фронт самостоятельно. А ведь в приказе №227 ничего не говорилось о том, чтобы побывавших в плену или в окружении офицеров направлять в штрафбаты. Возможно, направляя туда офицеров, эти комиссии руководствовались приказом Ставки Верховного Главнокомандования №270 от1 августа 1941 года, который квалифицировал сдачу в плен как измену Родине. Об этом пишет в своей книге «Как офицерский штрафбат дошел до Берлина» (2-е издание,2005 г. стр.30) генерал Пыльцын А.В. Тогда не различали: кто сдался в плен добровольно, а кто попал по независящим от него обстоятельствам, как это было со мной.

НАЧАЛО ВОЙНЫ

В начале войны, в конце июня 1941 года, я получил повестку: к 29 июня 1941 года прибыть в распоряжение Юго-Западного фронта в г. Киев. Прибыл. Назначен в 409-й отдельный саперный батальон Киевского Укрепрайона вначале командиром взвода, недолго, а затем инженером роты. УР представлял собой мощную оборонительную линию из дотов, дзотов, проволочных заграждений, минных полей, противотанковых сооружений.

Изнурительные, тяжелые бои в обороне Города-Героя.

Основные войска Юго-Западного фронта, защищавшего Киев, отошли в ночь на 20 сентября 1941 года. Наш саперный батальон отходил одним из последних 20 сентября 1941 года с тяжелыми боями. Больше полутора месяцев в киевском окружении, в составе Юго-Западного фронта, в батальон не поступало на одного патрона, ни одного килограмма хлеба. В сверхтяжелых, изнурительных боях, при отсутствии пополнения боеприпасов и снабжения, исчерпав все возможности, погиб Юго-Западный фронт. Я, находясь на самом дне этого котла, полностью испил его Трагическую и Героическую чашу. В августе 1941 года мощнейшими танковыми ударами противнику удалось прорвать оборону и вынудить часть войск Юго-Западного фронта отступить. Наш батальон оказался в Голосеевском лесу. В течение 3 или 4-х суток мы, вместе с другими частями УР отражали беспрерывные атаки немцев, а потом с подошедшими резервами фронта перешли в контратаку и выбили фашистов за пределы оборонительной линии. Не пробили киевскую оборону немецкие танковые армады. В книге Маршала Баграмяна «Так начиналась война» приводится донесение Г.К.Жукова в ставку о том, что «противник временно отказался от удара на Москву… и все свои ударные части бросил против… Юго-Западного и Южного фронтов. Возможный замысел противника – ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта».

Наконец врагу удалось форсировать Днепр севернее Киева и во взаимодействии с Южной группой немецких армий окружить 4 армии Юго-Западного фронта. И вся эта бронированная махина двинулась на Киев. Но он так и не сдался врагу. И только 19 сентября по приказу Ставки город был оставлен.

Оттянув на себя огромное количество войск, около 2-х миллионов, принял на себя страшной силы удар, фронт погибал, и никто не оказал ему помощь. 70 суток стоял Киев неприступной крепостью. Еще более полутора месяцев, отражая непрерывные атаки превосходящих сил противника, фронт стоял, сдерживая его значительные силы. В смертельной схватке, в ежедневных сражениях, нанеся немецким войскам большие потери в живой силе и технике. перемолов немало их частей, которые должны были идти на Москву, Юго-Западный фронт погиб. По сводкам Совииформбюро, в начальный период войны немецкие войска потеряли на советских фронтах свыше миллиона солдат и офицеров убитыми.

Конец сентября, да и почти весь октябрь части Киевского УР ожесточенно сражались в окружении, продолжая оттягивать на себя фашистов. Жестокие это были, кровопролитные бои. Сколько там полегло отважных защитников киевщины. Погибших хоронили тут же: где под белой березой, где под зеленой сосной. И не могли сообщить родным, где похоронены герои. Да и некому было писать эти «похоронки»: тут же гибли те, кто хоронил своих боевых друзей. Раненых оставляли в селах, жители которых, рисковали жизнью, прятали и лечили их.

Кончались боеприпасы, продовольствие, и неоткуда было ждать помощи. Так погибали остатки Юго-Западного фронта, своею гибелью срывая гитлеровский «блицкриг».

Наш батальон был на самом дне киевского котла с начала и до конца окружения, и полностью испил эту героически-трагическую чашу, выпавшую на долю защитников Киева. Вот несколько примеров:

Немцы пытались захватить аэродром в Борисполе, на котором еще оставались наши самолеты. С трудом и потерями атаки немцев были отбиты, самолеты взлетели.

У города Яготин, вблизи села Борщаговка мы строили гать через болото. Фашисты открыли по этому месту ураганный огонь артиллерии и густо бомбили с самолетов. Бойцы прыгали, пробивая тонкий октябрьский ледок, в эту болотную жижу. Те, кому удавалось живыми из нее выбраться, вылив липкую грязь из сапог, сушили обмундирование на собственных телах. Это в октябре-то! Никто не знает реальных цифр потерь защитников Киева и, наверное, многие погибшие так и остались для их родных «пропавшие без вести», нет их ни среди мертвых, ни среди живых. Навек остались они неизвестными. Но ведь на войну они шли известными: лейтенантами и рядовыми, а вернулись с нее под «вечный огонь» на Киевском Кургане Славы «Неизвестным солдатом».

Такова страшная жестокость той войны. Погибли безвестными в окружении многие советские воины. Погиб весь штаб Юго-Западного фронта вместе с командующим генерал-полковником М.П.Кирпоносом, членном Военного Совета, секретарем ЦК КП(б)У М.А.Бурмистренко, начальником штаба фронта генерал-майором В.И.Тупиковым и другими генералами и офицерами.

О сдаче Киева Совииформбюро сообщило только на третий день. Как писал в своей статье «Июнь-декабрь 41-го» бывший тогда главным редактором газеты «Красная звезда» Д.Ортенберг, «было указание: о сдаче Киева не распространяться. Семь корреспондентов-журналистов… не прислали ни одной строчки. Связь с ними прервалась». Видимо они погибли. Выходя из окружения, погиб и писатель Аркадий Гайдар.

И некому ныне подробно описать то непростое время обороны Киева, о которой военный писатель В.Карпов в своей книге «Маршал Жуков» (с.317) справедливо сказал: «Стойкость и мужество частей Юго-Западного фронта спасли страну».

Мне, наверное, в числе немногих удалось выжить в это трагическое время. При попытке «просочиться» через линию фронта я попал в плен.

Довелось мне, участнику обороны Киева, принимать участие и в его освобождении.

И вот теперь думаю: найдется ли человек, который подобно А.Солженицыну, в свое время описавшему первую трагедию Юго-Западного фронта 1-й Мировой войны в книге «Август четырнадцатого», напишет другую книгу – о второй трагедии Юго-Западного фронта Великой Отечественной войны? Пусть назовет ее «Июль-октябрь 41-го».

Юго-Западный фронт своей гибелью спас страну от блицкрига. После тяжелейших боев у станции Березань от Батальона осталось человек 25-30. Собрал нас комбат и заявил, что боеприпасов больше нет, прорываться из окружения нечем. Разбил оставшихся в живых бойцов на группы по 3-4 человека и приказал самостоятельно просачиваться через линию фронта. Сбор был назначен в городе Сталино (ныне Донецк). Просачивались, но не все. Кому-то удалось, а многие погибли. А кто знает, сколько безоружных, изможденных, обессиливших или раненых попали в немецкий плен, в рабство и превратились в дым и пепел крематориев, в пыль каменоломен или угольных шахт?

Так погиб и наш 409-й саперный…

При двухнедельном просачивании, больше по ночам, пытаясь найти где-нибудь, хоть какой-нибудь проход заснули под утро в посадке возле какого-то хутора, куда мы побоялись зайти ночью. А утром, сквозь сон, услышали тарахтение повозки и увидели стоящих над нами двух немецких солдат с направленными на нас винтовками, и услышали слова: «Русс ауфштейн!».

В ПЛЕНУ

Нас было трое: я, повар нашего батальона, еврей Овштейн и еще один капитан, фамилию я не помню. Так нас взяли в плен. Не буду описывать, как гнали нас по дорогам, как, увидев отсеченную в боях саблей голову немца, хотели расстрелять каждого десятого, как несли на себе по дорогам раненых, сами обессиленные, а конвоир подгонял: «Шнель, шнель!» и когда невмоготу раненые просили их оставить, а немец расстреливал их в упор. И как в плену, обезумевшие от голода, кидались пленные к повозке с морковкой и свеклой, привезенной колхозниками и, несмотря на оклик: «Цурюк!» (назад) продолжали бежать, и тут же были расстреляны, и когда спали на земле и в дождь, и в мороз, подкладывая под себя шинель, а второй укрываясь, а утром их находили мертвыми. И когда обезумевшие от холода кинулись разбирать кем-то подожженную крышу примыкающей к лагерю конюшни чтобы взять кусок доски и погреться, а из пулеметов с вышек их расстреливали и они сыпались с крыши, как горох.

И сейчас, вспоминая эти ужаса – кровь стынет в жилах. Это было в пересыльном лагере у села Гоголево Киевской области. 20 дней, в течение которых мы были в этом лагере, нам не давали ни крошки хлеба, ни ложки баланды.

В лагере немцы отыскивали евреев и, если находили, тут же расстреливали. Так однажды обнаружили Овштейна, где-то отбившегося от нас. И вот мы видим: подходит к нам Овштейн в сопровождении немца, весь избитый, а к немец, показывая на него, спрашивает: «Юда?». Мы говорим – нет, он украинец, повар нашего батальона. Так и спасли его. В лагере мы называли, по его просьбе, как Радченко Алексей Михайлович, хотя на самом деле его звали Овштейн Абрам Моисеевич. После этого он от нас не отбивался. Овштейн рассказал, что хотел поискать кого-либо из знакомых, а напоролся на немца. Тот его заподозрил и стал избивать. Заставил снять штаны, обнаружил обрезание и стал бить еще больше. Овштейн стал отрицать, утверждать, что в детстве была операция, что он украинец, что могут подтвердить это русские. И привел его к нам. Мы подтвердили, что он украинец из нашего батальона. Никто, кроме меня, не знал, что он еврей.

ПОБЕГ. К СВОИМ

Опухшие от голода мы бежали втроем из этого лагеря. После побега мы скрывались в селе Семипаки. Фронт был где-то за Харьковом. Началась зима, мороз, вьюга, метели. Идти к фронту за 600-700 километров в таких условиях мы не могли. И все же, бывший учитель немецкого языка (он привлекался сельрадой к переводу указаний немецких властей, - забыл его фамилию, настоящий патриот Родины) сказал нам, что получена директива, если есть в селе бывшие солдаты, не местные жители, должны быть направлены в лагеря.

Мы решили уходить и сказали ему об этом. А через день, уже, когда мы вышли из села, он опять встретил нас и сказал, что до особого распоряжения это мероприятие откладывается. Мы стали решать, что делать? Я настаивал, что надо уходить. Овштейн уговаривал меня подождать до тепла. Я решил твердо уходить. Он остался. Со слезами на глазах уговаривал, говоря, что в дороге его могут опознать, как еврея и расстрелять, а в селе его знают, как украинца Радченко, он может сохраниться. Тогда, понимая, что я не изменю своего решения, он дал адрес своей семьи и просил, если удастся перейти фронт, сообщит о нем. Недавно я, вновь перебирая свой старый блокнот, вновь наткнулся на него: г. Сталино. Донбасс, 2-я линия, ул. Кобзаря, 60 Овштейн Анне Израилевне. Я пишу этот адрес для того, что, может быть, кто-то прочтет его из знакомых Овштейна, или он сам, если остался жив. Больше мы с ним не встречались. Когда я перешел фронт г. Сталино был уже оккупирован немцами и письмо я не писал, не кому.

Так я и пошел к фронту в зимнюю бурю по карте, вырванной из школьного учебника, обходя села с немецкими гарнизонами, обходя города. Шел и в мороз, и в слякоть, и в дождь. Подошел весной 1942 года к Харькову, а там Изюмо-Барвенковское окружение и я чуть вновь не попал в котел, а фронт откатился к Сталинграду. Свернул на север, прошел Белгородскую и Курскую область. Шел несколько месяцев, мной пройдено свыше тысячи километров пока, наконец, я пришел к своим и был назначен старшим инженером 909-го Курского военно-дорожного участка, обслуживающую рокадную дорогу вдоль Курской дуги.

ЗДРАСТВУЙТЕ, А ТЕПЕРЬ В ШТРАФБАТ

Высоководный деревянный мост через р. Усожу в г. Фатеже был взорван немцами при отступлении, да так, что сваи только на уровне межени торчали. Собрал человек 35 местных плотиков и стал восстанавливать мост. На концы свай положили лежни, на них стойки, насадки, схватки….

Но вот приехали в техническую разведку из дорожного управления Центрального фронта два майора - Бершеда - начальник дорожного отдела и Филькинштеин - начальник мостового отдела где, что, когда, почему? За пять дней пропустили больше тысячи офицеров, выстроили всех и председатель комиссии четко, как удары молота произносит тяжелые слова, которые до сих пор помню слово в слово:

- Офицеров, бывших в плену, отозвать из войсковых частей, снять с командных должностей, лишить воинских званий, для искупления своей вины направить рядовыми в штрафной батальон сроком, - слышу свою фамилию, - на два месяца.

Быстро всех переодели в солдатское бывшее в употреблении обмундирование (ботинки с обмотками, пилотки), на автомашины и 10 мая 1943 года в окопы на Курскую Дугу под Панырями.

Так я оказался в 8-м Отдельном штрафном батальоне Центрального Фронта. Это был первый Курский набор, состоящий из одних офицеров, бывших в плену от младшего лейтенанта до полковника. Может, и были, единицы, осужденные военным трибуналом, я о них не слышал, да и вряд ли они были, учитывая успешное наступление наших войск. И, конечно же, никаких политически осужденных в штрафбатах не было, так же, как и рядовых и сержантского состава, которые направлялись в Отдельные штрафные роты, не входящие в штрафной батальон. Многие эти понятия путают и отождествляют.

Я уже писал, что впервые правду о штрафбатах написал генерал А.В. Пыльцын в своих книгах «Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат дошёл до Берлина» (С.Петербург, 2003) и дополненная архивными данными «Правда о штрафбатах» (Москва, 2007). Сам Александр Васильевич, будучи лейтенантом в этом батальоне командовал взводом, а затем ротой штрафников-автоматчиков. Неоднократно ходил с ними в атаку, был трижды ранен (два раза — тяжело).

Выскажу своё мнение о том, как формировались штрафные батальоны. По мере успешного наступления от Сталинграда до Курска нарушений не было, а потому и пополнения батальон не получал. Мало кому известно, что офицеры, бежавшие из плена, и офицеры, оказавшиеся в окружении, не сумевшие догнать фронт и поэтому вынужденно оставшиеся на оккупированной территории, направлялись в штрафбат по решению «троек» без суда и следствия. Вот как описывает А.В. Пыльцын момент начала формирования батальона: «...а вот бывших военнопленных тогда не было. Они в значительном количестве появились позже». По данным Госархива, в сформированном под Курском 11 мая 1943 г. 8-м ОШБ «в числе бойцов переменников (штрафников) находилось только 39 по приказу высшего командования, 207 — по приговору военного трибунала и 452 — бывших в плену и в окружении (почти 65%) — вот они, оказывается, и были тогда основной силой штрафбата». В батальоне насчитывалось 698 штрафников и 69 человек постоянного состава (не штрафников). Именно этот 8-й отдельный штрафной батальон Центрального фронта 11 мая 1943 г. занял окопы на Курской дуге под Понырями — Малоархангельском и отбивал удары немцев от начала и до конца. Срок пребывания в штрафбате назначался от одного до трех месяцев.

Повторю: в первом наборе Курского штрафбата были только офицеры, бывшие в плену. Это подтверждает и Лев Бродский, бывший харьковчанин, ныне живущий в США, находившийся в феврале 1944 г. в 8-м Отдельном штрафном батальоне, т.е. в том самом штрафбате, где был я. Он дал интервью газете «Советская Россия», которое было напечатано 23 июля 2005 года в статье: «Правда о штрафбатах». В этом же интервью он сообщил, что в этом батальоне было 90% офицеров, бывших в плену, и только 10% осужденных военными трибуналами. В этом же интервью Лев Бродский рассказал, как он, еврей, попал в плен, будучи в окружении, как спасли его в плену русские, не выдали. (Абсолютно так же, как с Овштейном, нашим поваром 409 Отдельного саперного батальона, с которым я был в плену). Как бежал, перешел к партизанам, которые переправили его через фронт в Армию, а там направили в штрафной батальон на три месяца. После ранения был освобожден и восстановлен в звании младшего лейтенанта.

Еще раз свидетельствую: русские и украинцы в плену ни евреев, ни комиссаров не выдавали. До сих пор помню, как дрожала рука, прижавшегося ко мне Овштейна.

После зачтения председателя комиссии решения о направлении в штрафбат, нас быстро переодели в солдатское, бывшее в употреблении, обмундирование (ботинки с обмотками, пилотки) и отвезли на автомашинах 10 мая 1943 года в окопы на Курскую дугу под Понырями. Кто был на Курской дуге, тот знает, что это такое. Кто читал о ней – может только представить дым, гарь, пыль, смрад, сплошной стеной стоящий от артиллерийских снарядов и бомбовых ударов. В радиусе 3-х километров стоит гул такой, что громкий разговор не слышан, переговаривались только знаками. Канонада слышна за 20 километров. На отдельных участках фронта – до 100 танков, до 92 орудий на 1 километр фронта, как у немцев, так и у нас(через каждые 10 метров).

В БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Две недели, днем и ночью не стихала канонада. Две недели, днем и ночью висели над Дугой самолеты – немецкие и наши. Второе боевое крещение принимал я в этом адском котле, в самом пекле этой Дуги, в штрафном батальоне. Срок пребывания в штрафном батальоне не имел особого значения. Из штрафного батальона было два выхода: госпиталь или тот свет. Третьего не дано. Так трактует приказ №227 - «искупить кровью». Я пробыл в этом батальоне два месяца и пять дней. На шестой день после срока был ранен и направлен в госпиталь. Был отчислен из батальона приказом Командующего Фронтом 25 августа 1943 года.

Хотя в своей книге А.В. Пыльцын пишет, что все зависит от Командующего Армией, в состав которой придан батальон. В зависимости от обстановки он придавался разным армиям. Например, Командующий 3-й Армии генерал Горбатов, после ответственного задания, когда 8-й ОШБ был направлен в тыл, и в течение шести дней за линией фронта громил немецкие штабы и с немецкого тыла освободил г. Рогачев, освободил всех раненых и тех, кто не был ранен, но участвовал в этой операции. А другой, высокопоставленный командующий армией – генерал, в которую был придан наш 8-й ОШБ, пустил штрафников-офицеров разминировать, заминированное немцами поле, собственными телами штрафников. 90% роты, которой командовал А.В.Пыльцин, погибло сразу, оставшиеся 10% поставленную задачу выполнили, и все равно вновь были отправлены в окопы. Да, было и такое.

Скажу подробнее о действиях нашего, 8-го ОШБ, на Курской дуге. А в том памятном 1943 году наш 8-ой ОШБ Центрального фронта насмерть стоял в районе Понырей и Малоархангельска на самом острие немецкого наступления. Устояв в страшной обороне, штрафной батальон не отступил, несмотря на яростные атаки, ни на один шаг, ни на один метр. Другие, обычные части отходили на этом участке в районе Понырей на 10-12 км., а наш устоял и был переброшен на другой участок Дуги для наступления в сторону Тросны на Орел. Пройдя ночным маршем около 30 км., к рассвету, 15 июля батальон был сосредоточен неподалеку от села, (кажется Молотычи, точно не помню) с задачей овладеть важной высотой. По красной ракете поднялся батальон в атаку. Страшна атака штрафного батальона, страшно и сопротивление немцев.

По красной ракете поднялся в атаку грозный, решительный, отчаянный штрафной офицерский батальон. Над нашими головами полетели в сторону немцев раскаленные снаряды. Это стреляли «Катюши». Вокруг выли и взрывались снаряды из всех видов орудий и минометов. На наши головы полетели немецкие снаряды, затрещали пулеметы, застрекотали автоматы. Земля от разрывов задрожала, и фонтаны ее поднимались вверх то слева, то справа. Гул такой от выстрелов и взрывов, что в ушах звенит, заложило их, чуть не лопаются барабанные перепонки. От прямых попаданий разрывающихся снарядов, то там, то здесь поднимаются вверх и падают вниз плашмя погибшие солдаты. Скорее бежать! Скорее это «нейтральное поле»! Вижу впереди разрывов меньше, сзади – больше. Немцы ведут отсекающий огонь по основной массе наступающих. Присесть нельзя, залечь нельзя – гибель. Скорее вперед! Там разрывов меньше. Добежали до немецких окопов. Немцы не приняли штыкового боя, по траншеям убежали в тыл.

.Добежало до немецких окопов из роты в 150 человек, человек 25, может чуть больше. Наша артиллерия прекратила огонь, чтобы не поражать своих. Вижу, немцы выкатывают на высоте свои орудия на прямую наводку и открыли по оставленным окопам ураганный огонь. В этом окопе я и был ранен. Командир взвода, который наступал вместе с нами, перевязал меня, отправил в тыл, а сам, с подошедшим подкреплением, пошел в следующую атаку, захватил высоту, но сам был убит.

Оборону мы прорвали, высоту взяли, но наш командир взвода героически погиб . У меня: хранится копия приказа №160 от 15 июля 1943 года командира 8-го ОШБ подполковника А.А. Осипова, где поимённо перечислены 84 раненых в тот день (в их числе и моя фамилия) и 55 убитых — всего 139 человек. А ведь это пятая часть всего батальона, и только за один день!

В книге А.В. Пыльцына читаем: «Да ещё за неделю боевых действий в списке погибших оказалось 53 и пропавших без вести 23 переменника». Как видим, раненые не. в счет. В последнем приказе о боевых действиях батальона на Курской дуге № 167 от 2 августа указано, что отчислены из батальона 159 раненых, 88 погибших смертью храбрых и 68 досрочно освобождённых за боевые отличия. Таким образом, за две недели наступления (с 15 июля по 2 августа) погибших и пропавших без вести оказалось 219 человек, не считая тех, кто был убит под Понырями.

Так воевали офицеры-штрафники. Пусть они были в солдатских ботинках с обмотками, пусть в старом обмундировании, пусть вместо портупеи через плечо была сумка от противогаза и алюминиевый котелок, но они были офицерами и честью своей дорожили. Плечом к плечу стояли в Курской битве лейтенанты и полковники, капитаны и майоры. Они шли рядом в атаку на пулеметы, вместе легли в братскую могилу у села Муравель. Они искупили «вину» кровью и не только искупили, они купались в крови, умывались кровью своей и чужой. Полковник юстиции А. Мороз в статье «Искупление кровью» в газете «Красная звезда» от 16 июня 2006 г. пишет, что на Курской дуге «...8-й отдельный штрафной батальон Центрального фронта понес очень большие потери, в оборонительных и наступательных боях погибло 143 человека и 375 получили ранения». А это 80 процентов личного состава батальона. За каждой из этих цифр — конкретное имя.

Господа офицеры! Вам не было веры. Вас вели на убой.

Кто отважно сражался и павшим остался, и тот - не герой...

Вы бежали из плена, не догнал вас конвой,

Вы с надеждой к своим возвращались,

Ну, а там - в батальон попадали штрафной.

Господа офицеры! Рядовыми послали вас в бой,

Вы отчаянно, храбро сражались в атаке любой,

Вы многих других заслоняли собой,

В рукопашную шли, не прячась за чьей-то спиной.

Все умылись вы кровью...своей и чужой.

Господа офицеры! Штрафники вы с нелёгкой судьбой,

Вы в пекле горели под Курской дугой,

Вас помнят Варшава и стены рейхстага,

Вислы, Днепра переправы и Киев-герой!

Вы Победе служили, вы народ боевой!

Господа офицеры! Вам досталось без меры.

Были смертники вы в той борьбе роковой

И со шрамом в душе и на теле возвращались вы в строй.

Вас немного осталось, не все вы вернулись домой.

Вы Отчизне служили, вы всё пережили, вы народ боевой!

Учитывая, что во время оборонительных боёв под Понырями были убитые и раненые, на 2 августа из 698 офицеров осталось в живых только 68, которые и были освобождены досрочно. А 630 офицеров, погибших ранее, искупили свою вину кровью.

Погибая сам, батальон громил немцев. К сказанному следует добавить, что до 15 июля под Понырями, когда батальон не отступил, несмотря на жесточайшие атаки, штрафники вывели из строя много немецких солдат и офицеров. По данным штаба 8-го ОШБ от 19 сентября 1943 г., во время наступления было уничтожено 450 немецких солдат, 41 унтер-офицер, 12 обер-офицеров. Итого, только убитыми Немцы потеряли 504 Человека.

Недаром фашисты боялись штрафников.

Нами, штрафниками, командовали кадровые офицеры, взводные — лейтенанты и старшие лейтенанты, ротами командовали — капитаны, майоры. Комбатом был подполковник или полковник. Батальон решением Командующего фронтом на определенный период боевых действий передавался в состав той или иной армии и использовался на острие немецких атак в обороне и на главных, самых острых направлениях в наступлении.

В газетных и журнальных статьях, "посвященных штрафным подразделениям", которые мне доводилось читать, почти ничего не говорилось о их командном составе. А они, эти командиры штрафных взводов и рот пребывали вместе со штрафниками в окопах, в атаках, в ледяной воде форсируемых рек. И ранили их, и убивали их, вместе.

Обычно батальон действовал в бою недолго и, как правило, почти весь, за исключением раненых, погибал, в том числе и командный состав. Редкие из командиров оставались невредимыми. Штрафники — бывшие офицеры, вероятно вправе были считать себя смертниками. Но после ранения они полностью восстанавливались в правах и званиях офицерского состава.

Отчисление из штрафного батальона производилось только по приказу Командующего 'фронтом. Командующий Армии не имел такого права. Приказ этот был секретным. Так, в моем офицерском личном деле хранится выписка из приказа войскам Центрального фронта № 0601 от 25 августа 1943 года, в котором говорится:

«Бывший инженер технической роты 409-го отдельного строительного батальона Киевского укрепрайона, военинженер 3 ранга Басов Семен Емельянович... в боях действовал отважно, решительно. Будучи наблюдателем, смело выдвигался за траншеи переднего края, добывал ценные сведения о противнике. 15.07.43 г. ранен в бою и госпитализирован. Отчисляется из штрафного батальона, восстанавливается в правах начальствующего состава и препровождается на ранее занимаемую должность. Командующий войсками Центрального фронта генерал армии Рокоссовский. Член Военного Совета фронта 'генерал-майор Телегин».

Кадровые же офицеры — командиры взводов и рот штрафников после ранений могли перейти в другие, не штрафные части. Но многие, как и комвзвода 8 ОШБ старший лейтенант А. Пыльцын (автор упоминавшейся статьи), несмотря на это право, возвращались из госпиталей к штрафникам и не по одному разу, зная, что им снова придется делить со штрафниками нелегкую их судьбу, которая могла привести к гибели. Вот их действительно можно было назвать «смертниками», я бы даже сказал — «камикадзе".

Видимо, в этом проявлялись и единство, и дружба офицерская, несмотря на различие в положении и правах этих разных категорий советских офицеров - и штрафников, и их командиров. Поистине надо было глубоко уважать своих подчиненных, волей нелегкой своей судьбы оказавшихся в штрафбате, чтобы быть вместе с ними в опасности.

И, наверное, именно потому, что и у штрафников, и у их командиров было такое боевое единодушие. Наш 8-ой отдельный штрафной батальон и когда в нем довелось воевать мне на Курской дуге, и после, в самой тяжелейшей боевой обстановке, всегда образцово выполнял любую боевую задачу.

Так действовали штрафники-офицеры и их командиры. Известно, что такие батальоны по своему статусу, определенному приказом НКО СССР - № 298 от 28.09.42 г., не имели боевых знамен. Им не присваивались наименования Гвардейских или имена освобожденных ими городов. Батальоны эти не награждались орденами за боевые успехи. А те, далеко не обильные награды, которыми отмечались офицеры командного звена и отдельные штрафники за их подвиги - это поистине кровью заслуженные ордена и медали.

ПОСЛЕ РАНЕНИЯ

Почему же тема о штрафных батальонах была закрытой в течение 50 лет? Мне кажется потому, что туда направлялись бывшие в плену офицеры, о которых не указывалось ни в приказе №227, ни в других приказах. При выдаче документов о восстановлении, соответствующие органы не рекомендовали распространяться о штрафном батальоне, заявляя, что кому надо знать, тот все знает, а кому не надо, то и знать незачем. Приказы о восстановлении были под грифом «Секретно». Можно себе представить, что было бы с тем офицером, который рассказывал бы, что он был в плену, бежал из немецких лагерей, переходил к своим и своими подставлен под немецкие пулеметы в штрафбатах? Поэтому они ничего не рассказывали и нигде в литературе военной и послевоенной о них ничего не рассказывали, и нигде не упоминалось. Это мое личное мнение. Может оно и неверное.

Как же отчислялись из штрафбатов восстановленные офицеры? Как пишет в своей книге А.В.Пыльцын, офицеров, осужденных трибуналами: «Процедура реабилитации (восстановления) заключалась в том, что, прибывшие в батальон несколько групп представителей от армейских и фронтовых трибуналов и штаба фронта, рассматривали в присутствии командиров взводов или рот характеристики командиров взводов, снимали официально судимость, восстанавливали в воинских званиях. Наряду с этим выносились постановления о возвращении наград (если они были до штрафбата). После этого, восстановленных во всех правах офицеров, направляли, как правило, в их же части или в полк резерва офицерского состава. Часть офицеров имели старое звание, например «Военинженер» или «Техник-интендант», или подобные. Тогда им присваивались новые звания., правда в основном на ступень или две ниже». Эти материалы направлялись в штаб фронта. Приказ о восстановлении подписывался только лично Командующим фронтом и членом Военного Совета фронта.

Те офицеры, которые были направлены в штрафбат комиссиями по «проверке», восстанавливались по иному. После излечения в госпитале, они являлись в штаб батальона, и им зачитывался уже готовый приказ о восстановлении, выдавались документы и они являлись в свою часть или в полк резервов без рассмотрения трибуналами, т.к. они не судились трибуналами.

Как относились кадровые офицеры командного состава к штрафникам? Это были опытные, боевые командиры, а вновь прибывающие – молодежь. Командиры взводов, по штатному расписанию: старший лейтенант, капитан; командир роты – капитан, майор; командир батальоны – подполковник, полковник. В состав батальона входили: три стрелковых роты, рота пулеметчиков, рота автоматчиков, рота противотанковых ружей, минометная рота. По численности около одной тысячи человек. Эта боевая единица соответствовала полку и могла выполнять самостоятельные задачи. Командиры относились к бывшим штрафникам абсолютно благожелательно. Называли их товарищами, никогда не упрекали прошлым и называли их не штрафниками, а бойцами переменного состава. Они вместе с нами шли в атаку, вместе их убивали и ранили, вместе купались в ледяной воде. Например, в атаке на Курской дуге, при захвате немецких траншей вместе с нами был, как я писал выше, и командир взвода.

Как-то недавно, вместе с А.В.Пыльцыным, мы стали вспоминать: кто же из командиров, из первого набора, после Курской дуги остался в штрафбате? То есть в то время, когда в него прибыл Пыльцын. Оказалось, из всего командного состава осталось только 4 человека. Комбат Осипов, Начальник штаба Киселев, помощник по хозяйственной части Измайлов и только один командир взвода, Петр Загуменников. Остальных не было. Все были или убиты, или ранены. Так воевали и штрафники-офицеры, и их командиры.

После госпиталя явился в штаб батальона. Батальона уже не существовало. Набирался следующий набор рекрутов-офицеров. Документы мои были готовы. Явившись в Дорожное Управление Центрального фронта, я был восстановлен уже в новом звании – инженер-капитана и назначен на должность помощника командира 47-го Отдельного дорожно-строительного батальона. В штабе батальона меня предупредили, чтобы о штрафбате я не распространялся.

- Вас полностью восстановили. Судимости у Вас не было. Кому надо знать о Вас, знают все, а кому не надо, и знать незачем.

Вспоминаю, как со всеми документами я явился в Дорожное Управление Фронта. Меня принял начальник Управления полковник (впоследствии генерал-майор) Донец. Расспросил, как там, жарко ли было на передовой. Я все рассказал. Потом Донец спрашивает, куда бы я хотел пойти. Я заявил, что по приказу командующего Фронтом должен возвратиться на ту же должность, т. е. старшим инженером Курского военно-дорожного участка. Донец откинулся на спинку стула.

- О-го-го, - по-доброму засмеялся он, - чего захотел, да после такого грохота, такого ужаса, нет, погуляй, - по-украински добавил он,

- Приходите через час, мы найдем Вам должность.

И когда я через час вновь зашел к нему Донец заявил:

- Мы назначаем Вас помощником командира 47-го отдельного дорожно-строительного батальона по технической части, куда и надлежит Вам прибыть через сутки.

Эта должность в несколько раз выше, чем до направления меня в штрафбат. Ведь отдельные батальоны были на правах полков. Генерал Донец знал обо мне еще до штрафбата по докладам майора Филькинштейна и майора Бершеды. Когда я получил предписание пройти комиссию в Беседино, они то знали, что это за комиссия и доложили Донцу, а тот им сказал:

- Пусть сутки подождет. Завтра приезжает из Москвы заместитель Сталина по Министерству Обороны генерал Армии Хрулев и я буду просить, чтобы Басова не направляли в штрафбат.

Перед войной сам Донец был за что-то репрессирован. Через сутки я пришел и майоры сказали:

- Пусть пройдет комиссию.

На самом деле Хрулев приезжал, Донец просил за меня: не направлять на комиссию, а тот ответил: «Не будем нарушать приказ тов. Сталина из-за одного человека». Об этом мне рассказал майор, когда я вернулся из госпиталя. Вот почему Донец распорядился тогда, чтобы подождал сутки.

После назначения меня в 47-й отдельный дорожно-строительный батальон продолжалась моя инженерная деятельность по строительству мостов в должности помощника командира по технической части. На переправах в условиях непрерывных артиллерийско-минометных обстрелом и бомбовых ударов: Лютежском плацдарме через р. Днепр, Магнушевском плацдарме, на 60 км южнее г. Варшавы через р. Висла, Кюстринском плацдарме через р. Одер, в 90 км от Берлина. Пришлось служить в пяти отдельных батальонах: 409-й отдельный саперный батальон - погиб в Киевском окружении; 47-й отдельный дорожно-строительный батальон - после потерь на Днепре был объединен с 206-м отдельным дорожно-строительным, впоследствии Варшавском батальоном; в Ордена «Красной Звезды» 213-м отдельном дорожно-строительном батальоне; в Варшавском Ордена «Красного Знамени» 144-м отдельном мостостроительном батальоне. Многое я видел, многое испытал, много пережил, дошел до Эльбы. Приходилось принимать неординарные решения. Хочу рассказать об одном из них.

Наступая в Польше, мы столкнулись с подорванным немцами железобетонным мостом. Не помню название реки. Многопролетный мост - все пролеты подорваны, лежат обрушенными. Командованием была поставлена задача: построить мост за неделю. Когда мы с комбатом посмотрели место перехода, я говорю ему:

- Да мы в этот срок и сваи не успеем забить, не то, что построить весь мост, - а он мне:

- Что сделаешь? Надо выполнять, а если не успеем, так увидят же, что строили сверх возможного.

Известно, как начальство видит: «Знать ничего не хочу. Срок должен быть выдержан».

Стоял я и смотрел на разрушенный мост. Стоял и думал. Сквозь обломки кусков пролетных строений заметил: торчат на уровне межени какие-то обрезки вроде свай. Мелькнула мысль: может это сваи бывших подмостей для устройства монолитного железобетонного моста. Может можно их использовать? Могут ли выдержать расчетную нагрузку в 60 тонн для пропуска танков? Быстро работает мысль по расчетам. А ведь постоянная нагрузка от веса пролетного железобетонного строения, балок, плит составляет 70 % расчетной нагрузки. А здесь будет мост деревянный, в несколько раз меньше железобетона, значит, выдержат эти сваи подмостей. Принимаю решение расчистить концы свай от обломков, установить на них лежни, на лежнях стойки и соорудить мост. Немедленно приступили к работе и выполнили приказ в срок.

Интересное проектное решение принималось мною, будучи главным инженером строительства моста через р. Эльбу в городе Виттенберге (Германия) в 1945-46 годах. Постоянный мост был взорван немцами при отступлении. Опоры сохранились. На берегу изготовили 45-метровую досчато-гвоздевую ферму с ездой по низу. Поднимали ее на обстройку на баржах, заводили в пролет и устанавливали на опорные части.

В 1946 году в г. Франкфурт-на-Одере строили новый мост через р. Одер, соединяющий две половины города Франкфурта: одна половина принадлежала немцам, вторая - полякам. Этот мост строили два батальона: 144-й наш и 95-й отдельный мостостроительный, где командиром был инженер-подполковник Варченко, который был назначен начальником строительства. Я же был утвержден главным инженером этого строительства. Мост предполагался с деревянными опорами, металлическими пролетными строениями, с судоходной части - с деревянно-гвоздевой фермой длиной 30 м. Металлические балки и ферма судоходного пролета, изготавливали и устанавливали таким же способом, как фермы для моста через р. Эльбу в Виттенберге.

Мост на Одере. Судьба

Когда стреляют в летчиков, они отвечают огнем; когда стреляют по танкам, танкисты в ответ обрушивают лавину огня; когда стреляют по пехоте, они отвечают автоматами; когда обстреливают артиллерийские позиции, орудийные расчеты выстрелами всех орудий наносят ответный удар.

А представьте, когда стреляют по копровым расчетам или бомбят их в то время, когда они забивают сваи, находясь на заякоренном понтоне, на середине реки, такой, например, как Днепр, Висла или Одер? Они могут ответить только огнем, вырывающимся из-под дизельного молота, чтобы молот поднялся вверх выше и со злостью опустился на сваю. Даже нет никаких укрытий, чтобы спрятаться во время бомбежек или артиллерийских обстрелов.

Они только тем и отвечали во время войны, что, несмотря на то, что их убивали на реках и топили в них, а с ними вместе и тех, кто оказывал им первую помощь при ранениях, они не прекращали работы ни на минуту, а строили, строили, строили.

Вот послушайте.

Приказ застал нас в Ландсберге -городе, название которому в переводе с немецкого - «страна гор». И гор так как будто никаких не было. Предельно лаконичные слова приказа гласили!

«Батальону поступить в распоряжение 5-й Ударной Армии, прибыть к 25-му февраля 1945 г. в район, обозначенный на карте южнее Кюстрина, совместно с другими частями немедленно приступить к строительству моста через р. Одер. Строительство закончить к 5-му марта».

И вот, ночью 24 февраля, мы прибыли в лес на правый берег реки Одер.

Хвойные деревья в своем вечном зеленом убранстве встретили нас тишиной. Лес не шумел. Кому приходилось бывать в нашем лиственном лесу, тот знает, что лес шумит. Шумит даже тогда, когда нет никакого ветра. Лежишь, бывало, один на опушке, перед вечером и слышишь, как неведомый шорох раздается в лесу; слышишь, как лес шумит, переговариваясь с кем-то своими недоступными звуками. Этот же вражеский лес молчал, притаившись. Наскоро вырыв неглубокий капонир, мы долго не спим, лежим, укрывшись плащ-палатками, смотрим через иглы сосен на серое, хмурое небо и думаем каждый свою думу.

Тишина. Мы знаем, что она обманчива.

Перебравшись через Одер по льду, наши захватили небольшой плацдарм. Нам предстояло построить мост посередине этого плацдарма. Вдруг характерный звук, напоминающий крик ишака, нарушает тишину. Где-то неподалеку быстро-быстро застучал по дереву своим длинным клювом дятел. И тишина уже не кажется такой мертвой. Жизнь идет своим чередом. Жизнь, как много это значит. Она молчит, когда говорят пушки, она говорит, когда пушки молчат. Вспоминаются родные просторы, где так недавно, много лет все грохотало, и все же в перерывах между этим грохотом говорила жизнь.

И этот говор проявлялся в крике перепелов, приютившихся на непаханых, насеянных, некошеных полях Родины. В буйно разросшихся полевых цветах нейтральной зоны, когда утренней июньской, чуть забрезжущей зарей вечное светило уже выплеснуло свет, но само еще не показалось, раздается: пить-пивить, пить-пивить, пить-пивить. Раздается совсем близко, кажется, рядом и радуется усталый солдат этому утреннему пению птиц.

Говор жизни слышится и после восхода солнца, когда усталая земля уже напоена росой, он слышится в жужжании пчелы, которая прилетела откуда-то на василек, расцветший на самом бруствере окопа. И нежно, нежно смотрит солдат и на василек и на пчелку-вестника жизни, и, стреляя по врагу, старается не обжечь своим огнем нежный цветок.

Великая сила жизни проявлялась в колокольчиках, ромашках, незабудках, шалфее, которые никак не хотели склонить слабые и нежные головки перед грохотом и ужасами войны, перед смертью, косившей все живое на своем пути.

Наконец, усталость берет свое, и мы засыпаем. Утром получили задание. Нашему батальону достается трудный участок посередине реки. И вот к полудню уже выстроились на реке батареи копров и начали свою песню. С тяжелым вздохом, как бы устав за долгие дни войны, поднимались вверх дизельные молоты и опускались на сваи, издавая металлический звук. Поднимались, опускались и гвоздили их во вражескую землю. Тюк! Тюк! Тюк — слышалось по всей реке. А в это время, в близлежащем лесу, полным ходом заготавливались насадки, прогоны, настил, словом элементы, которые составляют мост. Немцы заметили нас и начали обстрел. Солдаты с переднего края, которые ходили за продуктами и боеприпасами по льду возле строящегося моста, считали его «чертовым мостом» и называли «Пронеси господи».

- В окопах, на передовой не достал немец. А здесь, чего доброго быстро отдашь концы в воду, - говорили они.

В ночь на 28 февраля поломало лед на Одере. Бойку свай продолжали с понтонов. Когда эта работа подходила к концу, из-за леса появились «Юнкерсы», как стаи черных коршунов. Зенитный батальон, охранявший строительство, открыл ураганный огонь. Небо усеялось хлопьями разрывов. Немцы замешкались. Но все же ведущий, войдя в пике, устремился на мост с диким ревом. За ним остальные. Огромные фонтаны воды с черным илом поднимались над рекой то слева, то справа от моста. Вода бурлила и кипела. Прямым попаданием были потоплены 2 копровых расчета с копрами и понтонами. Летели вверх бревна опор.

И вдруг с радостью видим как под самым брюхом у одного самолета появилось пламя. И черный дым потянулся за ним. Самолет заревел и врезался в лес. Столб огня и обломков взвился над лесным массивом. У второго самолета отвалилось крыло и он, неестественно кувыркаясь, упал в пенящую реку.

Молодцы наши зенитчики! Мужественно они отражали яростные атаки воздушного врага. Третий — отвернул от моста и, накренившись на бок, скрылся за лесом. Но бомбежка продолжалась. И вдруг среди адского грохота разрывов бомб, хлопанья зенитных орудий улавливается знакомый звук: тюк! тюк! тюк! — какой-то копровый расчет продолжает бить сваи, несмотря на налет. Это расчет Березина. И здесь было самое удивительное. Один истребитель «Мессершмидт», очевидно из сопровождения «Юнкерсов», решил все же потопить дерзкий копровый расчет.

Он снижался и обстреливал его из пушки и крупнокалиберных пулеметов, а копер продолжал работать. Самолет вновь поднимался вверх и, заходя из-за леса, несмотря на яростный обстрел его зенитками, на бреющем полете изрыгал огонь. Булькающие пузырьки пуль строчкой прошивали реку рядом с копром, а копер продолжал работать. И странно было наблюдать за поединком двух людей: немецкого асса, вооруженного пушками и крупнокалиберными пулеметами и нашего сержанта, вооруженного мужеством и отвагой, державшего в своих руках регулятор копра вместо пулемета. Немец во что бы то ни стало хотел потопить расчет и был похож на азартного охотника, решившего любой ценой попасть в цель. Так могло быть только в 1941 году. Когда немецкая авиация почти безнаказанно господствовала в воздухе и когда немецкие стервятники ради спортивного интереса, чуть не гонялись за каждым во время налетов. Очевидно, это был асе тех времен, но теперь уже находившийся в агонии. Он забыл, что те времена прошли. Наши зенитчики сосредоточили по нему ураганный огонь. И вот стервятник загорелся и, издавая предсмертный рев, врезался в реку, обдавая фонтаном воды и грязи работающий копер. Во время налета погиб командир роты старший лейтенант Фомин. Погиб почти весь взвод солдат, находившийся на установке насадок. На берегу, солдаты одного отделения были в щелях сдавлены силой взрыва, взорвавшихся по обе стороны бомб. Но, несмотря на потери и разрушения, строительство продолжалось. Обустраивались у берегов баржи и понтоны на высоту моста. На обстройку укладывалось готовое пролетное строение, которое катерами заводилось в пролет между опорами и опускалось на них. И вот случилась беда. Никогда не забыть ночь на второе марта. Взбесившийся Одер почернел, поднял свои мутные воды и заревел, как раненый зверь. Серо-грязные льдины одна за другой поднимались, громоздились и нажимали на опоры моста. Опоры скрипели, изгибались, но не ломались. Солдаты баграми пропускали льдины в пролеты. А чего стоил беспрестанный обстрел! Чем дальше подвигалось строительство, тем интенсивнее вели огонь немцы. Они теперь пристрелялись и били каждым снарядом почти без промаха. Солдаты-строители гибли.

Была у нас в батальоне медицинская сестра Наташа. Почти полуребенок, она всегда находилась в гуще опасностей, как бы не замечая и презирая их, готовая всегда оказать первую помощь. Нежное розовое личико, пухлые губы с золотистым пушком наверху. Кудряшки русых волос, выбившиеся из-под солдатской шапки-ушанки, и веселые синие-синие большие глаза с длинными ресницами.

Такой она и запомнилась мне. В ту ночь Наташа дежурила на строящемся мосту. Тихо журча, рассекая волны, подвез катер к опорам очередное готовое пролетное строение, на котором находились два солдата. Моторист дал команду отцепить катер, чтобы плыть за следующими элементами моста. И только-только он возвратился к берегу, как послышался хватающий за душу вой мины. В черной ночи блеснул огонь, и разрыв громким эхом покатился по реке. Мина попала в понтон, пробила днище, и он медленно начал погружаться в воду, увлекая в пенящуюся реку обстройку. Наверху послышался глухой стон раненых. Когда понтон и обстройка скрылись под водой, а пролетное строение еще некоторое время оставалось на воде, превратившись в плот, в этот самый момент с плота еще раз раздался стон и Наташа, находившаяся на соседнем пролете, верная своему долгу оказать помощь другим, не раздумывая, прыгнула вниз, стараясь попасть на плот. И в это мгновение, плывшая льдина толкнула плот. Плот тихо отделился от опоры, а Наташа, только одной ногой попав на край мокрых бревен, поскользнулась. Она попыталась ухватиться за бревно руками, но не удержалась и сползла в бурлящую реку, которая понесла ее вниз по течению. Раздались крики о помощи. Наш катер быстро отделяется от берега, обходит плывущие льдины. Мы выходим на середину реки и плывем вниз. Моториста не надо торопить. Катер идет полным ходом. На светящемся циферблате часов, три круга обежала секундная стрелка, а мы ничего не видим. До немцев, расположенным ниже по обоим берегам реки остается недалеко. Очевидно, они слышат шум мотора плывущего катера, но молчат. Видим, справа к берегу темное большое пятно. Это плот. Он остановился в ледяного затора. Команда: «Право руля!» - и катер направляется к плоту. В это самое время чуть левее нас, где-то впереди, как эхо доносится еле слышный, слабый голос - «Сюда, помогите». И чудится, что это голос Наташи. Быстро и резко катер бросается влево. И вновь мы на середине реки. Вдали маячит что-то темное. Выплывшая из-за туч луна освещает темно-серую поверхность Одера, его пенистые волны, льдины. Подплываем к темному предмету — это оказались доски настила, а на них без движения человек. Катер сбавляет ход и мы втаскиваем находящегося в бессознательном состоянии раненого нашего солдата. Плывем дальше, зорко всматриваясь по сторонам, и в этот момент длинная красная лента трассирующих пуль пересекает реку и обрушивается на нас. Уже после этого доносится звук пулемета: та-та-та-та. Ранен моторист. Заглох мотор. Катер, как подбитая чайка, беспомощно распластавшись, закружился на воде. На днище показалась вода. Безжалостная вражеская река и нас потащила по течению.

Немцы молчали. Может потому, что не слышали больше шума мотора, может что-то выжидали. И вот сзади доносится знакомый и родной рокот еще одного моторного катера, посланного вдогонку за нами. С обоих берегов начинается обстрел. Струйки огня летят и летят в нашу сторону.

Катер приближается, и на полном ходу впереди делает быстрый разворот, обдавая нас с ног до головы холодными брызгами. Бросают нам канат и для страховки цепляют багром и уводят подбитый израненный катер. А Наташу мы так и не нашли в темноте. Она уплыла. Больными и разбитыми, усталыми и угрюмыми с горьким осадком в душе возвратились мы к месту строительства. Не хотелось верить, не укладывалось в голове, что мы больше не увидим Наташу. Казалось, вот она выйдет из землянки, улыбнется своими лучистыми глазами, взмахнет ресницами, посмотрит долго и нежно, как бы застеснявшись, опустит глаза вниз. И вот ее больше нет. Вторым рейсом катер притащил плот с ранеными солдатами. Что делать! Война есть война. Приказ остается приказом. К 5-му марта строительство моста закончено.

За 10 дней был построен мост длиной около 400 метров для пропуска тяжелых танков. Если бы до войны какому-либо инженеру сказали, что за такое короткое время можно построить такой длины мост - он не поверил бы. Тогда бы не поверил этому и я. Вскоре по построенному мосту, в котором была и частица жизни Наташи, двинулись танки и самоходные орудия, автомашины и тягачи. Потом был прорыв и разгром рубежа на Зееловских высотах - последнего рубежа перед Берлином.

Окончилась война. Наташа так и не встречалась больше. Осталась ли она жива или погибла, проплыла ли она тогда вражеский участок или попала в плен, вернулась ли она на Родину или безжалостная река поглотила ее - неизвестно. Прошло много лет с тех пор. Посеребрило виски неумолимое время. Из некогда беспомощных и нежных бутонов расцвела прекрасная, сильная ЮНОСТЬ, с новыми радостями, с новыми немецкого корректировщика "Фоке-Вульф" - «рамы», как называли его мы, кружащегося над нами.

Ночью вижу колесницу, изрыгающую огромные искры, кажется как будто кто-то вдали жонглирует горящими факелами. Потом доносится скрежет и звуки, напоминающие крик ишака - это бьет шестиствольный немецкий миномет и почти через секунду летят звенящие мины и все обрывается грохотом.

Слышу шипение спускающего пары паровоза (и впрямь все окутано белым дымом, как паром) - это дает залп наша родная «катюша»; вижу стайку летящих ее красных снарядов - один обгоняет другого, потом приотстав немного вновь вырывается вперед и, так друг за другом, друг впереди друга. Слышу журчащий рокот нашего милого «кукурузника», нашего ночного бомбардировщика вражеских передовых позиций, который навесив гирлянды ракет над окопами немцем, не спеша, деловито сбрасывает бомбы, а иногда кажется, что он просто высыпает из самолета гранаты, как картошку из мешка. И думая о прошедшем, смотрю я сейчас на сверстников моим далеким годам, на их радостные улыбки, на их счастливые лица и хочу, чтобы никогда не узнали они то, что узнали тогда мы, не слышали то, что слышали мы, не увидели, что видели мы. А еще хочется, чтобы они никогда не забывали об этом и знали, что все это пережито ради их счастья, что каждый день, каждый час, каждую секунду гибли солдаты ради счастья нового поколения, ради того, чтобы новая ЮНОСТЬ могла жить и смеяться, любить и радоваться.

Прошло 20 лет! Но и сейчас с полной ясностью вспоминаются те далекие и тяжелые дни. Иногда, просыпаясь по утрам, я долго не сплю и как живую вижу Наташу, ее кудряшки, большие глаза, смотрящие не то с укоризной, не с тоской, и своими переживаниями. Но каждый день тех Великих событий отложился глубокой бороздой в извилинах мозга и теперь взбудораженная память вновь и вновь дает волю воспоминаниям, оживляя события прошлого. Вижу, как будто это было вчера, пикирующие «Юнкерсы», с воем несущиеся вниз; вижу отрывающиеся бомбы, с тонким свистом летящие на нас и слышу рев выходящих из пике бомбардировщиков. Вижу огромный черный шлейф сбитого самолета, слышу монотонный звук и полуоткрытые губы мои помимо воли шепчут: «Наташа, где ты?».

Это было на объединенном плацдарме 5-й Ударной Армии и 8-й Гвардейской Армии на реке Одер, в районе г. Костюрин в 90 км от Берлина, с которого 16 апреля 1945 г. началось наступление на Берлин.

НА БЕРЛИН

После штрафного батальона начался второй этап моей военной службы – продолжилась моя инженерная деятельность по строительству мостов в должности помощника командира по технической части в Отдельных инженерных батальонах на переправах в условиях непрерывных артиллерийских и минометных обстрелов и бомбовых ударов. Лютежский плацдарм через р. Днепр, Магнушевский плацдарм, на 60 км. южнее Варшавы через р. Висла, Кюстринском плацдарме через р. Одер, в 90 км. от Берлина в составе 8-й гвардейской Армии генерала Чуйкова В.И., в составе 5-й ударной Армии генерала Берзарина Н.Э. Главным инженером строительства мостов через р. Эльба в г. Виттенберге (Германия), в 1945 г. , через р. Одер в г. Франкфурт-на-Одере, в 1946 г.

Нелегка моя военная судьба. Тяжелые бои в обороне Города-Героя Киева. Тяжелые бои в Киевском окружении, на самом дне котла – больше месяца. Плен и побег из плена. Шел несколько месяцев к своим, которые направили в штрафной батальон. После ранения освобожден и восстановлен во всех правах и звании. Ну. А дальше:

«Переправа, переправа!

Берег левый!

Берег правый!

Люди теплые,

Живые шли

На дно, на дно!»

Выше писал о госпиталях, и, все же, перефразируя поэта Роберта Рождественского:

«Не кляну я,

Не гневлю

Свою судьбу.

Похоронка

Обошла мою избу!»

Демобилизовался в 1947 году и поступил на работу в Государственный Проектный институт «Харьковский Промтранспроект». В 1948-49 годах в командировке от института в г. Мариуполь на восстановление завода «Азовсталь». Работал прорабом и старшим прорабом по строительству тоннелей.

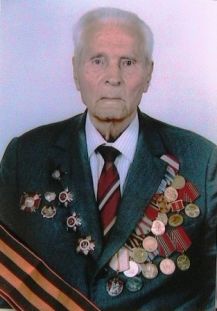

За боевую и трудовую деятельность награжден шестью орденами, в том числе тремя в период Великой Отечественной войны, и пятью боевыми медалями.

Каждый Орден – это бой, каждый Орден – это кровь.

Каждый Орден – это купание в ледяной воде.

Каждый Орден – это освобождение городов и сел.

Каждый Орден – это радость со слезами на глазах.

Каждый трудовой Орден – это тяжелый, изнурительный труд.

Полковник в отставке. Участник обороны Города-Героя Киева,

участник Курской битвы, битвы за Днепр и освобождения Киева,

освобождения Варшавы и взятия Берлина. Инвалид – 1-группы

27 февраля 2006 г.

Рейтинг: +23

5088 просмотров

Комментарии (14)

| Геннадий Лагутин # 27 апреля 2013 в 18:17 +4 |

| Елена Абесадзе # 29 апреля 2013 в 12:00 +4 | ||

|

| Елена Нацаренус # 2 мая 2013 в 19:43 +3 | ||

|

| Валентина Степанова # 3 мая 2013 в 16:56 +2 |

| Наталья Бугаре # 3 мая 2013 в 17:02 +2 | ||

|

| Юрий Ишутин ( Нитуши) # 4 мая 2013 в 03:29 +1 | ||

|

| Сергей Сухонин # 5 мая 2013 в 09:52 +1 | ||

|

| Надежда # 9 мая 2013 в 19:17 +1 | ||

|

| Татьяна Чанчибаева # 15 мая 2013 в 17:44 +1 | ||

|

| Олег Бескровный # 15 мая 2013 в 19:28 +1 | ||

|

| Влад Турчак # 16 мая 2013 в 00:59 +2 |

| Элиана Долинная # 16 мая 2013 в 13:00 +1 | ||

|

| Sall Славик*оf # 17 июля 2018 в 19:52 0 | ||

|